| 【ジャンプ用ラベル】 ① 試験シャーシーの5球スーパーラジオ ② 端子がずれている IFT (未開封新品6EH7を2本もオシャカにした) ③ 傾斜検出機能付きラジオ 端子がずれている IFT を交換したら機能喪失してしまった。 ④ [面白い構造のIFTの試験] (異型IFTとして[日本硝子工業㈱ 6R-15改] に組込) ⑤ セラミックフィルタ組込試験ラジオ ⑦ バリキャップ バリコンの代わりにバリキャップを使うラジオ (構想中)

|

|||||||

2004-09 構想開始

前作の[自作2球並4ラジオ 0-V-2]の再生グリット検波が不自然な動作をするので、ストレートラジオの検証用に専

用の試験用シャーシーを作る。 アンプ用には既に大型の[試作用電源・出力シャーシー]がある。電源、音声回路等の共

通部を残し、最小限の回 路の変更で試験できるようにする。

|

|||||||

| (1) 試験し様とする項目 |

|||||||

| 1. SG電圧を下げる程再生が強くなり発振することの検証 | |||||||

| 2. コッカデーラジオ | |||||||

| 3. 6EH7はどの程度の注意力で安定動作するか。多分6BA6クラスと同じでないか。 | |||||||

| 4. 低雑音オペアンプで中間周波増幅ができるか。低雑音にしたい | |||||||

| 5 旧型並四を基本回路でつくる、つもりが早くも音声系が、6SJ7-6L6GTにしてしまった。 | |||||||

【1 製作】 2004-10-31 ① 電源トランス他主要部品取り付け。 若干、一次と二次の絶縁不良でリークしているようだ。電源部結線して負荷して乾燥させてみる。 (今を去ること35年前、独身時代強電の仕事をしていた。有機の絶縁物には慣れている) ② これまた、ジャンク品のチョークでチョーク入力とした。異音、振動は無い。+B電圧は260Vで良好 2004-11-01 ① 電源トランスのリーク減少した。相当古いトランスなので注意しよう。音声系組立完了。 ② 音声系組立完了。ヒーター片線アース忘れハム大。修正後OK。 2004-11-03 ① GT管電蓄ラジオ2号機が完成したので、本格的に取り掛かる。 ② まず、基本機能確認するために、[5球スーパーラジオ] を作ることにした。既に電源、音声系は組立完 了しているので高周波系の配線を開始した。 IF増幅は6EH7を6BA6級の気づかいで作る。 ③ 6SA7-6EH7-ゲルダイ検波-6SJ7-6L6-5Y3GTとする。 ④ 並4ラジオも作るため、高周波回路に3回路3接点の切替スイッチを入れてみた。 ⑤ 抵抗・コンデンサーは分解したジャンクシャーシーの取り外し品なので、きれいな直角配線ができない。 (高周波系の直角配線は非常識のきわみだが、MW帯のみならば何とかなる。) |

|||||||

【2 トラブル】 2004-11-04 ① 5球スーパー回路配線終了したが、鳴らず。原因は変換側 IFTの誤配線だが、IFTの内部結線が通常と 違っていた。 ② 修正して、動作開始したが、新品・未開封の6EH7が不良にしてしまった。 ③ 455kHz、OK。トラッキング 不可 原因究明中。無造作に作ったが一応動作しているが、挙動に違和感が ある。 ④ 以前作った[試験用高1ラジオ]の6EH7と感じが違うようだ。(Ek=1.8V) 検証だが、別ページの6EH7試験にもあるとおり。 プレート側がタンク回路ならば、シールド板を入れる。カソードにゲイン調整を入れる。等が必要と思う。 2004-11-07 ① IF増幅管を6EH7から6SK7に交換してみた。6EH7との変化無い ② 残念ながらオシャカの6EH7も抵抗結合なら使えるかもしれない抵抗結合回路で試用したが、SG電流 過大で使えなかった。信号は通るようだが増幅していない。 ③ 前作の『音質のよい中出力ラジオ兼用電蓄 2号機』と同様の症状で、ローカル局の一部しか受信できない。 バーアンテナ、バリコンの誤配線はしていないのだが。 2004-11-14 ① ACソケットの差込でも変わるが、シャーシーと対地で100V又は70Vある。 2004-11-23 ① 上記原因解決。今回は455kHzの調整不良。メインの同調点でない、ずれた455に調整していた。 |

|||||||

| 【写真 左】 電源部と低周波部。中央上部部の四角い部品は規格不明のチョークコイル。チョーク入力平滑回路にしている 【写真 中】 IF増幅を6EH7にしたスーパーラジオの基本型。6SQ7の位置のメタル管はダミー。 【写真 右】 [自作『音質のよい中出力ラジオ兼用電蓄 2号機』] と並んで。 |

|||||||

|

|

|

|||||

| 【3 試験1 中間周波増幅に6EH7使用のつもりが?】 |

|||||||

| 一応完成した。5球スーパーラジオ部 | IF管を6SK7に交換。 | ||||||

|

|

||||||

2005-01-10 傾斜検出機能付きラジオ (1) 型としてはGT管5球スーパーだが、傾斜検出ができるラジオができた。 以前、[加速度計] を作ったが、この検出器は加速度は当然だがX軸、Y軸の傾きも検出できた。 このラジオはX軸、Y軸の傾きを検出する。Z軸は静かにゆっくり回転すると不感だ。 傾斜計で思い出した。 大分前、[SJ-30?] 水冷2サイクルのジムニーでクロカンの練習を、一人でやっていた。(我が家から少し行けば場所は いくらでもある) たいしたことは無いと、なめてかかった場所で、新聞にのるところだった。恐ろしいことに、はじめから車体 が斜めになっていたが、これまた、たいしたことはないと乗り上げた。スピードはころしていたので片輪走行とメーカーに代 わって傾斜転倒試験をするところだった。この頃すでに、傾斜計のオプションがあったので、真剣に購入を考えた。が、子 供や家族のことを考え、その後 はラリーやクロカンから手を引いた。替わって女房がクロカンをするのかジムニーに買い 換えた。(オートマだがこの頃のジムニーは全てターボ車。) 大衆車なら高級車のグレードになる価格で買い込んだ。まあ、 当地は稀だがある程度の積雪・凍結があるのでジムニーは多い。ただ、[4WD] と [フロントハブのロック] の関係が理解の 範疇を超えていて、ハブロックせず、4WDの点灯だけして、意気揚揚と大雪の時、帰宅してきた。本人はさすがジムニーの4 WDはすごいと言っていたが。 (2) シャーシーを裏返して電極電圧測定後、シャーシーを正立させると、ゲインが低下する。X軸、Y軸どちらに傾けても同様、 ただし、トランスを下にした直立はOK ① ハンダ付け不良、ショックノイズは無い。揺すったり、たたいてもショックノイズ無し ② IFT のコアの割れは無い。ガタの有無は不明 ③ どうも IFTのコアのガタのようだ。コイルボビンが、ライン組込用で、何回も調整しているうちにガタがでた。 【2005-03-06 IFTaヲセラミックフィルタ試験のため、交換した。傾斜検出機能が喪失した。】 |

|||||||

2005-01-18 先日,久々に秋葉原に部品の買出し。 (1) 中波用バリキャップが容易に入手できた。バリキャップがあることは知っていたが、まさか、中波用のバリキャップが こんなに安価・容易に入手できるとは知らなかったので前作の[自作プリセレ連動デジタル直読6EH7ラジオ 2号機] は糸掛けバリコンという、珍奇なラジオを作ったが、こんなことなら、初めからバリキャップで作ればよかった。まあ、ダイ アル糸が緩んだり、切れたらバリキャップ化に改造するまでだ。 (2) Webでみると、数年以上前からアクティブアンテナ、ゲルダイラジオとバリキャップの使用例が多数あった。バリキャップ という言葉は最近知ったが、学生の時は「可変容量ダイオード」 だった。原理は逆バイアスを掛けて、[空乏層] の厚 さが変わり容量が変わると教えられた。回路集を見ても[可変容量ダイオードを用いたFMワイヤレスマイクの作り方 ] で、たかだか数pFの変化しかないとずうと思い込んでいた。それが、10Vの逆バイアスで30から450pFも変化するという。 まるでバリコン並だ。しかも用途はカーラジオをはじめとするラジカセ用だという。カーラジオのPLLは承知していたが、ア ンテナ同調はどうしているか疑問には思っていたが、バリキャップとは知らなかった。カーラジオ用ならば温度の安定性は 信用できる。当地は-10℃から40℃まで、低ランクのカーステでも正常に使える。 (3) しかも、低価格ときている。バリキャップ4個、9VAVR、10kVR(同調用)、半固定抵抗4個(トラッキング用)、PCBの切れ端 で充分だ。回転角度も270度回るので、中波用ならバーニアも不要だろう。こんな高機能の部品が、安価・容易に入手でき るとは。 (4) 当分の間、新規ラジオ製作に懸ける時間がとれないが、何とか、[バリキャップを使ったラジオ] を作る。 |

|||||||

(5) 電波新聞社刊 [実用真空管もの知り百科] にも参考になる。驚くことにバリキャップを使ったラジオ、終戦直後 (でもな いか) の通信機型ラジオの製作例がある。[男の自由時間] より、更にマニア用の気がする。これでますます真空管ラジオマ ニアが増してバリコンが足りなくなる。 (6) これからは、復刻版のコイル、バリキャップ、異型 I F T、PCはトリーマーで簡単にスーバーラジオができるではないか。 |

|||||||

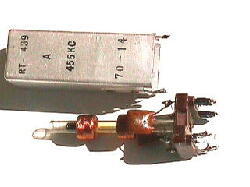

端子がずれている IFT (やはり、中古部品はよく確認しましょう。 深く反省しています) 2004-11-04 症状 1 6EH7カソード電圧25V(カソード電流100mA以上)。スクリーン電圧20V。 G1の電圧を測らず。(6EH7交換後測ったら250Vあった) 2 6EH7交換したが症状変わらず。ここでG1に250V加電を確認。IFT-Aを外して内部確認した。 原因は前記のとおり、IFTの配線による。数年前の自作に使っていたので、今回確認して使えばよかった。 修正して、動作開始したが、新品・未開封の6EH7が不良にしてしまった。 このIFTは数年前、メーカー製ステレオアンプシャーシーを分解して [自作GT管電蓄ラジオ 1号機]に使ったもの。 当時の製作メモには一言も書いてない。多分、分解後、導通チェックで気が付いて組み立てたと思うが、記憶が全く無い。 親子(トラッキングレス)バリコンで苦労した記憶が強く残り、他のことは全て忘れた。 自分のせいとはいえ、貴重なしかも新品、未開封6EH7を2本もオシャカにしてしまった。残念。再起不能に落ち込ん でしまった。『ラジオ工房』に『○○6EH7』で、書込みをしていたが、恥ずかしいことになった。前作のアンテナコイルの誤配 線を究明して、舞い上がってしまった。このときは、他の部品を壊さなかったので良かったが、今回はまいった。 |

|||||||

| ① ハンダ付け面の形状とコイル接続が90度ずれている。 ② ハンダ面にはB、P、G、Fの記号はないが、凸面がコイル側だと思うが? ③ 当然、検波側の IFTは、従来品のとおり。 ④ +Bが6EH7のG1にダイレクトに加電。AVC系と6SA7のプレートが接続と なった。 |

IFT取付金具をまたぐ端子間に コイル巻線がある。 |

||||||

|

|

|

|||||

| IFTのためオシャカになった新品6EH7 2本ともスクリーン電流過大になった。 G1に250Vかかっていた。 |

TRIO製T-26 IFTの端子 前作の[自作プリセレ付デジタル直読6EH7ラジオ 1号機]に使用した。 取付ネジの上下の凸面側にコイル巻線がある。[上がグリット側、下がプレート側] |

||||||

|

|

||||||

| まあ、『不注意』ではなく『運が悪かった』ことにして自分のしたチョンボなので、無かったことにして、次へ進もう。 下の IFT とは全く別のものです。混同・誤解しないよう、念のためこの行をいれておきます。 |

|||||||

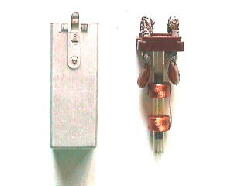

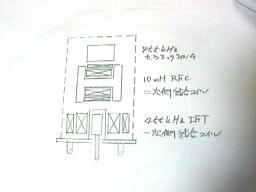

2004-10-16 [面白い構造のIFTの試験] をしてみた。 結果 (1) 異常なく使える。 (2) 455kHzに調整すみ。 (3) 高周波ドライバーによる調整もしやすい。調整時シャーシーをひっくり返さなくてもできるのは楽 (4) 端子の並び順は、前の使用物と全く同じであったので、調整孔が外側を向きで取付けできた。 まあ真空管配列を時計回りの配置にすることは無いと思うが。調整時に高周波ドライバーが使えないと気の毒。 (5) 申し訳ないが、測定器が無いので、定量分析 (測定) ができない。聞いた範囲では差はない。 (6) 蛇足だが、サイズが自分の好きなGT管にあうので、格好が良い。 ケース外観は25mm角×60mm(ケース高)で、従来品にもこのサイズはある。 ビス穴間隔は38mm位で、写真のとおり固定方法が異なる。(従来品は不用意に締め付けるとアルミリベットで歪 が出た。) |

|||||||

上[4 (検波側)] コイル間隔 25mm 下[3 (変換側)] 〃 30mm |

4球なのは、シリコンブリッジ整流のため。 (30年程前の組立品を数年前GT管化 した)手前がケースから出したIFT |

ケースを外し、仮に乗せてみた。 |

|||||

|

|

|

|||||

| 一度に2本交換せず、先ず、変換側の IFTを交換した。異常なく調整できること を確認。従来のMT管用より一回り大き い。白くみえるのは高周波ドライバー |

取付けネジ穴はあけ直した。続いて、検 波側を交換する。 配線後のドリル穴あけは常習です。 |

マジツクアイを取付けて最終確認。 調整もスムーズにできた。IFTとは関係 いが、この2バンドコイルは高感度 |

|||||

|

|

|

|||||

| 先端が大きめの高周波ドライバー 取り外した21mm角IFTと新IFT |

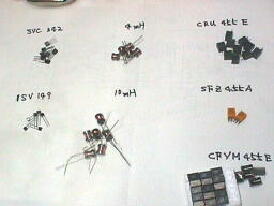

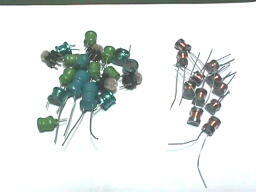

セラミックフィルタ、関連部品 |

バリキャップ セラミックフィルタ、高周波チョーク |

|||||

|

|

|

|||||

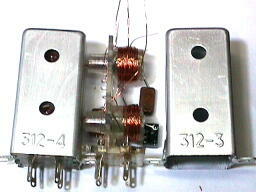

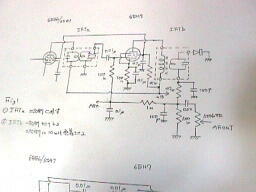

セラミックフィルタ I F T 2005-03-27 1 上記の面白い構造のIFTにセラミックフィルタを組み込む。 加工時は 【養生(他部へ悪影響を与えないように予防措置)】をすること。 ① IFTaをケースから出し、二次側同調コン250pFを外す。念のためボビンにセロテープを巻く。 各コイルボビン近くに結合コイルのエナメル線を通す0.5mm穴を8個あける。 ベースにアース線を通す2.5mm穴を2個あける。 ② 一次側 (上側) に0.3mmエナメル線を50T巻く。(前回の30Tがbest?) エナメル線は①であけた穴を二つ通して固定する。 ③ 二次側 (下側) に30T巻く、 ④ セラミックフィルタ CFVM455を両面テープで貼り付ける。熱収縮テープでコイル固定する。 ⑤ 【写真 右下】の回路図のようにハンダ付けする。 ⑥ 導通、短絡のチェックをして改造完了。 2 自作プリセレ付デジタル直読6EH7ラジオ1号機 にセラミックIFTとして組み込んだ。 結果は感度が下がった。まだ、改造の余地がある。 |

|||||||

| IFTaの[312-3]に結合コイル巻きつけ | セラフィルタ、収縮テープで固定 下のコイルのあいだがセラフィルタ |

完成。後はケースにいれるだけ。 |

|||||

|

|

|

|||||

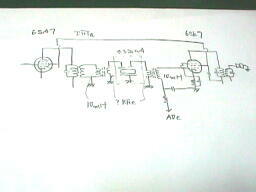

セラミックフィルタ組込試験ラジオ 2005-02-06 構想開始 -02-17 回路図作成 |

|||||||

仮置きした部品 |

|||||||

|

1 3連バリコンと I F T 2 TRIO 小型高1コイル 3 TRIO5ス発振コイル 4 ステレオジャンクシャーシ 5 手前がセラミックフィルタと 高周波チョークコイル 黄色が[ラジオ工房]様からのC結 合の高性能品 黒色は試験用の汎用品 |

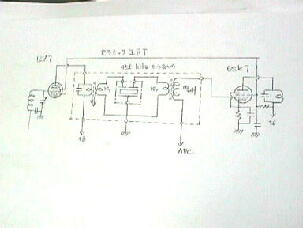

セラミックフィルタのインピーダンスは 1.5ないし2kオームだ。IFTの同調コンが 100pFだと⇒1.225mH⇒ZL=3.5k/455kHz 200pF⇒612μH⇒1.7k/455kHz 250pF⇒490μH⇒1.4k/455kHzと 同調コンを外せば良いのでは?。 真空管の負荷はタンク回路とRFCの両 方できるようにする。今のところ入手済 みは4mH ⇒ ZL=11.4kオーム/455kHz 10mH ⇒ZL=28.6kオーム/455kHz と1桁大きい。 1.5kだと500μHのRFCの入手待ち |

|||||

| 探し出した各種RFC | [セラミックIFT]の原料 | ||||||

|

|

||||||

| 【準備工】 【写真 下左】 1 先ず試験用シャーシーで試験することにした。 2 メタル管に挟まれた、6EH7、このIFTは6EH7を2本オシャカにしたり、コアがガタつき不安定なので改造してみる。 3 増設した6EH7ソケット。一応シールド板もつけておいた。これで、簡単にIFTとセラフィルの切替ができる。 【写真 下中 2005-03-05】 4 IFTaを440kHzのケースを外し交換した。440khzから455kHzに調整した。感度若干下がった気がするが。 5 IFTaの二次側同調コンを外す。 6 これで、IFTの二次側にセラフィルタを入れる。先ず、1箇所毎変更して動作を確認していく。 |

|||||||

| 【試験番号K7-V-1】 2005-03-10 掲示板の記号は K7-V-1 (6SK7-CFVM455-Ver1) (1) ラジオ試験シャーシーで、455kHz化したIFTにセラフィルタCFVM455Mに取付。 記念すべき第1作 惨敗 全く鳴らず。 【写真 下右 回路図】 ① IFTaの二次側同調コンデンサ150pFを取り外し。(T氏から頂いた資料も150pFのIFT) ② CFVM455(試験用の安価品)を接続。セラヒは両面テープで固定した。 IFTのGをセラヒの入力。Eはアース。セラヒ出力を473コンでK7のG1へ、更にG1とAVCを47kで接続。 ③ 全く鳴らず。VCのクリック音は通る。シンクロスコープで波形観測できず(1/10プローブ無いので) ④ 元に戻す。正常動作する。 |

|||||||

ラジオ試験シャーシーに6EH7増設 |

440kHzIFTを455kHz化 良好 二次側の同調コン外す。 |

【試験1】 鳴らず IFTの二次同調コンを外しただけ。 |

|||||

|

|

|

|||||

| 【試験番号K7-U-1】 2005-03-12 掲示板の記号は K7-U-1 (6SK7-CFU455-Ver1) セラヒをCFU455Zに交換しました。このため、K7-U-1となります。セラヒ交換した。K7-V-1と同様 鳴らず 惨敗 K7-V-1と同じ。ただし、何かのヒントが得られた。 ① VCからのクリック音ある。 ② 6SK7のG1にノイズインジェクトしても、ウンともスン言わない!!??。 ③ セラヒ出力と6SK7のG1切り離し、ノイズ注入。当然大きく鳴る。 ④ セラヒG1に接ぎ、アースを外した。⇒ ほぼ正常に受信する??!!。 ⑤ セラヒのアース端子をアースする。ウンともスンとも言わない。 ⑥ セラヒの各端子間の抵抗はopenで短絡は考えられない。 現在、④の状態で地元NHK受信中。感度は下がっているようだが、低周波ゲインが大きいので、音量上げれば違 和感無し。 どうも、相当インピーダンスが低いようだ。遥か昔、自作オーディオアンプで600Ω入力のマイク端子付 きにしたが、何ら問題無く結合できたが。 |

|||||||

| 【試験番号K7-U-2】 2005-03-13 掲示板の記号は K7-U-2 (6SK7-CFU455-Ver2) 結合コイル取付 受信可能になった。 まあ3対5の負け試合か。 【写真 下左】 回路図。10mHと定格不明の小インダクタンスRFCで結合コイルを作った。 IFTa-同調コンを外したIFTaの二次側 ⇒ 自作結合コイルの10mH-コイル ⇒ セラミックフィルタ ⇒ 結合コイル-10mHRFC ⇒ 6SK7のG1 【写真 下中】 ニッパー真下が使ったRFC (中段左は定格不明のコア付コイル枠。きれいに巻きなおせば使えるかも) 下段の収縮チューブで包んだのが自作結合コイル。セラヒ側のアース(黒線)は共通にしてある。 左の3本がセラヒ側。右側の赤-白がIFT入力側。黄-黒が6SK7のG1側 RFCを4個まとめてしまったが使えた。次回はきれいに分けた結合コイルにする。 【写真 下右】 中央の黒_色が結合コイル。その下側の戻りと黄色が接続されているのがCFU455.左下は6SK7.結合コイルの真下 がIFTa 2m程のアンテナをバリコン直結してNHK松本のみ受信可能。感度は大分低い。音質の差は不明。 (スピーカーが小型ラジカセのジャンクなので) 推測だが、セラミックフィルターは極低インピーダンスで結合すれば良いのでは。 |

|||||||

| 結合コイルを使う回路図 | 自作した結合コイル(仮設試験用) | 実装したところ | |||||

|

|

|

|||||

| 【試験番号K7-V-2】 K7-U-2の改良版 IF増幅管6SK7なら充分 まあ楽勝 2005-03-14 IFTケースにセラフィルタ、結合コイルを詰込み一体化にする。 【材料】 ① ジャンクIFT(径1寸、高さ2寸の円筒形。メーカー組み込み品なので取付がネジでない。) ② セラフィルタ CFVM455 ③ 10mH高周波チョークコイル ④ 0.3mmエナメル線2m(学研付録の鉱石ラジオのアンテナコイルの余った分) ⑤ ホットグルー1本(無くても可) ⑥ 配線材料、L金具、ビスナットが少々。 【写真 下左】 概略図 IFTケースに10mHRFCとセラフィルタ、各結合コイルを押し込める。 【写真 下中】 0.6mmのエナメル線は太すぎたので、学研の付録の鉱石ラジオの余った線を使うことにした。 [元[ラジオ少年]は例えエナメル線の切り端でもちゃんと保存している] 【写真 下右】 (1) IFTの下ごしらえ。 ① IFTを分解して、同調コン、両コイルのハンダを外します。細いリッツ線に注意 ② IFT取付金具のリベットをドリルで削り取るか、むしり取る。、L金具をネジ止め ③ 上のコアを外します。 ④ 下のコアをいっぱいねじ込み、コイルボビンの上から寸法をはかり、適当なところでコイルボビンを切断します。 ⑤ 一次コイルとベースの間に、二次コイルを巻きます。1mで30T巻けました。 ⑥ 一次コイル、同調コンをP、B端子にハンダ付けします。 ⑦ ベースにアース線を通す穴をあける。 |

|||||||

| IFTを加工し、一体化する。 ジャンクIFTにセラヒと結合コイルを組込 |

左端のIFT、右下セラヒとRFC | 同調コン150pFは外している。 0.3mmエナメル線 |

|||||

|

|

|

|||||

| 【写真 下左】 (2) RFCの下ごしらえ ① 10mHのボビンに、こちらは一次コイルとして1mのエナメル線を30T巻きます。 【写真 下中】 (3) 組立 (工事中の”養生”(壊れないように保護をする等のこと)を忘れないこと。古いリッツ線は切れやすい) ① IFTの二次コイル-セラフィルタ-RFCの一次コイルをハンダ付け ② RFCの10mHコイルをG、E端子にハンダ付け ③ アース線をベースに通す。 ④ ホットグルーで要所を固定する。 ⑤ 組立後のチェック 1 調整コアの調整しろがあること。 2 IFTケースに押し込んだとき干渉しないこと。完成しました。 【写真 下右】 ケースに入れて完成 外観からはセラミックフィルタ内蔵とは解かるまい。 次はこのページの上の[面白い構造のIFT]の[セラフィルタIFT]だ。 |

|||||||

切断したIFTボビン、RFCに結合コイル を巻きつける。それぞれ30T |

ホットグルーで補強する。黒いリードは アース線。ケースとの隙間5mm確保 |

完成したネジ留めできるようにL金具 取付。左は455化したIFT。右は結合 コイル、セラヒ |

|||||

|

|

|

|||||

| 円形の改造IFT 大変良くできました。 シャーシー内外がすっきりした。 |

完成版 K7-V-2 回路図 |

6EH7での動作確認 6SK7より若干、高感度にはなる。 |

|||||

|

|

|

|||||

| このジャンクIFTが驚異のセラミックフィルタ内臓の超高性能 IFTに見えるかな |

|||||||

2005-03-20【6EH7での動作確認】 【写真 上右】 当然のことながら6EH7動作することを確認した。 |

|||||||

| 次は、IFTbをどうするか。2005-03-18 ① IFTbをそのまま使う。(現在のまま) 特に違和感無いし。IFTaを[セラミックIFT]化すればOK。 ② 更にセラヒを使う。10mHRFCと結合コイル ⇒ セラヒ ⇒ 結合コイル ⇒ 検波ダイオード ③ 切断した残りのコイルと同調コンとで、[セラミツクIFTb]を作り、検波ダイオードに接続 を試したい。 問題・検討事項 ① 手巻きした結合コイルは共に30T。 (30Tの根拠は全く無い。余った2mのエナメル線を半分にして、巻いたら30回巻けた。ベストの巻き数は?) ② IFTbをどうするか。 長所・成果 ① IFT(455kHz)の調整が極めて楽。[DDS (ダイレクト・デジタル・シンセサイザー) ] が不要。セラヒに合わせてて最大にするだけ。 ② ジャンクIFTが活用できる。古いST管用IFTなら加工も楽。 ③ 感度ともかく、分離度はIFTbの修正後まで不明。現状では全く問題無い。 |

|||||||

| 【トランジスター用IFT】 2005-03-20 【写真 下左】 分解したトランジスター用IFT。切り裂いたケースが赤いのは血痕。【注意して切り裂いたが、案の定怪我をした。】 ① まあ、怪我はいつものことなので。 ② つぼ型コアに巻いたコイルはエナメル線のガラ巻き。小生が巻いた結合コイルのほうが余程きれいだ。 ③ このガラ巻きをみると、あえて、トラニジスター用IFTを使う気が薄れる。 |

|||||||

|

|||||||

| 2005-03-22 【[DDS (ダイレクト・デジタル・シンセサイザー) ] で共振周波数の測定をした】『ラジオ工房』様掲示板書込コピー セラミックフィルタの同調周波数をDDSで測りましたら455.164kHzでした。調整方法は過日の記載のとおり、放送局電波を 受信して、AVC電圧を最高にしただけです。結局IFTのタンク回路は455.164kHzに同調しています。 小生はIFTaを結合コイルを内蔵させた『セラミックフィルタIFT』も簡単で作りやすいと思います。外観では区別がつきません (この点は意見が分かれるところですが)。特に、[面白い構造のIFT]は改造に適した形をしています。また、6EH7も入力インピ ーダンスが下がったためか、無造作に配線していますがノントラブルです(シールド板は取り付けてしまいました)。IFTbは既設 のままです(やはり、IFTは2本ないと格好がつきませんので)。 更に別のラジオで[セラミックフィルタIFT]の実地試験をしたい と思います。 |

|||||||

6EH7 動作状況

2005-01-26 data整理開始。(一部値が納得できない個所があるので再測定します。)

[1] 測定条件 ① RF/IF利得はmax

② 同調は540kHz NHK松本を受信

[2] 2号は1号機と比べると

① AVC電圧が若干低い。(IFT交換で大きくなった)

離調時のAVC-4.4Vで局間雑音も大きく、本機の実力を現している。

RF/IF利得調整が必須。

② 同調時と離調時の電流変化の比が小さい。(AVCが低いから当然か。)

③ 1・2号機とも、ハンドブックと比べてもやや少ない。

④ 2号機プリセレ増幅管はSGは独立配線 Esg=110V

⑤ 2005-01-29 プリセレ段AVC遮断。プリセレ電圧はAVC遮断後のもの。

| 1号機 9AQ8 T-26 | 2号機 プリセレ連動 32mmIFT | 異型IFT | 備考 | ||||

| デジタルマルチメーター測定値 | 同調時 | 離調時 | 同調時 | 離調時 | 同調時 | ||

| IFTb F端子電圧 (V) | -12.0 | -9.4 | -3.2 | ||||

| AVC系主制御電圧(平滑後) (V) | -6.0 | -5.6 | -2.5 | -2.0 | |||

| +B供給電圧 (+B2) (V) | 225 | 205 | |||||

| RF/IF管スクリーングリッド電圧 (V) | 120 | 135 | |||||

| プリセレ増幅管AVC遮断6EH7プレート電流 (mA) | 9AQ8使用 | 3.0 | 1.0 | ||||

| 〃 カソード電流 (mA) | 3.8 | 2.2 | |||||

| 〃 カソード電圧 (V) | 0.70 | 0.4 | |||||

| 高周波増幅管6EH7プレート電流 (mA) | 1.5 | 4.4 | 2.1 | 3.7 | 6.0 | ||

| 〃 カソード電流 (mA) | 2.1 | 6.3 | 3.1 | 5.3 | 11.0 | ||

| 〃 カソード電圧 (V) | 0.32 | 0.95 | 0.28 | 0.48 | 1.0 | ||

| 中間周波増幅管6EH7プレート電流 (mA) | 2.0 | 5.0 | 1.6 | 2.3 | 4.6 | ||

| 〃 カソード電流 (mA) | 2.8 | 7.3 | 2.5 | 4.4 | 8.0 | ||

| 〃 カソード電圧 (V) | 0.42 | 1.1 | 0.45 | 0.80 | 1.6 | ||

|

|