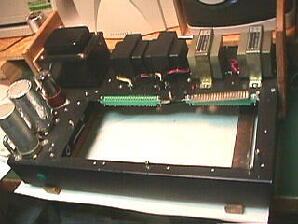

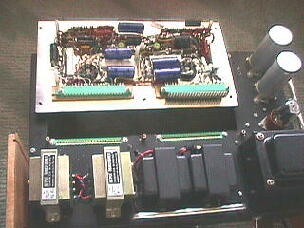

�y1�z�@�^��ǂ̎���A���v�A���W�I�p�̃��C���V���[�V�[�ł��B

�@�@�@��O���̉��Ɍ��������āA�T�u�V���[�V�[�͂ߍ��݂܂��B�@�@�@�@�����͓d���g�����X [���� PMC-170]�ƕ�����H��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@+250V,170mA�@-70V�@5mA

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�q�[�^�[ 6.3V�@3A��3��H

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�v�c�V���v���o�̓g�����X [���� PMF-15]�@2��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�V���O���o�̓g�����X�@�@ [���� OTJ-7]�@ 2��

�@�@�@�@�@�@�@22�s���R�l�N�^�[����@�@�@�@+B1�@�@+B2�@�@-C�@�@�@6.3V�q�[�^�[��2��H

�@�@�@�@�@�@�@2�n���M�����́ANFB�A�o�͂�ڑ����܂��B

�@�@�{�a��5AR4�n�̐����ǂ��g���܂��B

|

|||

�@�J�����Əo�̓g�����X�̊Ԃ̃R�l�N�^�[�ŃT�u�V���[�V�[�Ɛڑ����܂��B |

�@ �z�[���Z���^�[��30cm*20cm�̃A���~�̉��� �Ȃ��邾���ŃT�u�V���[�V�[�ɂȂ�܂��B |

���R�A�Ђ�����Ԃ����Ƃ������̂ŁA��ʂɑ��A���ʂɂ͊p�ނ����Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

�@

|

|||

|

�y2�z�@�U�a�p�T�v�b�V���v���X�e���I�A���v

�@�W���I�ȃA���e�B�b�N�^�ł��B

|

|

|

|

|

�y3�z�@�U�O�W�O�P�ǃv�b�V���v���X�e���I�A���v�B

�@�d�����M���[�^�[�ǂ̔��͂͐����A�s�C

���Ȃقǂ̔��͂�����܂��B

�@�U�O�W�O�̓o���c�L���傫���A�V���[�V�[��

�͔��Œ��R������ł��܂��B

|

|

|

|

�y4�z�@���P���W�I����@�@2001.08 �@�n�Cgm�ǂ̂X�s��MT�ǂ�6EH7�A6EJ7 �A6BX6�̓��쎎���������B �@�ʏ�̂V�s��MT�ǂ�6BA6�A6BD6������ �Ă݂��B�o���R���̍����̃V�[���h�� �@����RF�R�C��������B �@���̎��A6EH7�����W�I�p�Ɏg���邱�ƁA ���U���m�����B |

|

|

|

�y5�z�@�n�Cgm�ǁ@�t���[���O���b�h�@�U�d�g�V �@�@�X�s���̂l�s�ǁ@�t���[���O���b�g�Ə̂����@�ׂȍ\���ɂ��ăn�Cgm�������Z�~�����[�g�J�b�g�I�t�ǁB �@�@6D6�|�|�|�|1,600 ��Ӱ �@�@6BD6 �|�|�|2,000 �@�@6BA6 �|�|�|4,400 �@�@6SK7 �|�|�|2,000�@�ɔ�ׂāA �@�@6EH7��12,500 ��Ӱ�ƂȂ��Ă���B�������̗����v�Z�́A�d�ɓd���A�o�C�A�X�����֘A����̂��A�������ςɌ����Agm�ɔ�Ⴗ��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(����� rp (�v���[�g������R) �Ƃ����萔�����������̂ŁA���������ɐ��{�ɂ���͓̂��) �@�o���b�N�̎����ł́A�@�O���b�g���͓�����H�̃n�C�C���s�[�_���X�ł��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A�v���[�g���̃n�C�C���s�[�_���X�͓���B���̂��߁A���g���̍��������g����������Ǝv��ꂪ�������A�v �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���[�g�����̍����g�����̂ق����A���Ԏ��g�������C�y�ɍ���B�@�@�@�@�@ |

|||

�@�@�n�Cgm�ǎg�p�Œ��ӂ������ƁB �@�@�P�@�g���E�z���㔭�U����ƑΉ�����ςȂ̂ŁA���߂��甭�U�~�ߑ������B �@�@�@�@�@�@��H�ƕ��i�z�u�͊�{�����B�X�ɕ��i�z�u�Ԋu�����[�J�[�i�Ɠ����x�ɂ���B �@�@�@�@�A�@�^��ǃ\�P�b�g��t���r�X�ɃA�[�X���O��t���A�Z���^�[�s���ƂŁA�V�[���h��t����B�y�P�i�����Ȃ�s�v�����z �@�@�@�@�B�@�{�a�A�`�u�b���C���Ƀf�J�b�v�����O����BG2�͊e�ǂɃp�X�R��������B �@�@�@�@�C�@���Ԏ��g�����i��G�P�ɔ��U�~�ߒ�R������B�y�s�v�����z �@�@�@�@�D�@�v���Z�����W�I�̓t�F���C�g�r�[�Y��G1��P�ɓ��ꂽ�B�y�s�v�����z �@�@�@�@�E�@�q�[�^�[�̃z�b�g���Ƀo�C�p�X�R����t����B �@�@�@�@�F�@�J�\�[�h��RF/IF��GAIN�����������B�@ �@�@�@�@�G�@�J�\�[�h��2�s���Ƃ��z������B �@�@�@�@�@ �@�@�Q�@�����Ŕ��U������ �@�@�@�@�@�@�o�C�A�X�d�����Ⴗ���Ȃ����B �@�@�@�@�A�@�V�[���h�݂̈͂���������B �@�@�@�@�B�@�v���[�g���׃C���s�[�_���X���������Ȃ����B(���Q�ł͂h�e�s���������A���I���^�ɂȂ��Ă��Ȃ���) �@�@�R�@�����Ă͂��Ȃ��� �@�@�@�@�@�@�^��ǂɃV�[���h�P�[�X��t����B �@�@�@�@�A�@�d�ɓd����������A�o�C�A�X��[������Ȃǂ���gm��������B �@�@�@�@�@�@�@�@�y���ꂱ��TRIO RADIO CLUB�̏t�����̌��t�̂Ƃ���A�n�Cgm�ǂ��g���Ӗ����������ƂɂȂ�B�z �@�@�S�@�悸�A�o���b�N�Ŏ����Ă݂�̂��m���B�v���[�g����������H�͗v���ӁB �@�@�@�@�I�[�N�V�����łU�d�g�V�͗e�Ղɓ���ł��܂��B�ǂ�ǂ�g���܂��傤�B �@�@�@ |

|||

|

|