�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

2004-12-18�@�قڊ������܂����B�@�v���Z���A�����w����H�����B�����A����ǍD�B�@

�V�@12-23�@�w�U�d�g�V���g���� 7�� ���Q��1 ���g���u����������������B�x

�V�@12-27�@�`�u�b�n�̋������s���R�B�������̂Ƃ��댴���s���B�Ƃ������Ƃ͉����̒������S�������B

�V�@12-31�@��A���A���A�a�a�r����E�B�a�a�r�̉��肪�Ƃ��������܂����B

2005-01-10�@��A�����������������A�w�v���Z���A���A�f�W�^�����ǁA�U�d�g�V���W�I�x �Ƃ��Ċ������܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@ ���Ȃ͂Ȃ����� �w�E�����A�A�h�o�C�X�����{�g�o���f�����ɂ��肢���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@ �f���B���[�����肪�Ƃ��������܂����B�Ƃ������ƂŁA������O�㖢�� �X�Ό��o�@�\�t�����W�I�ɂƂ肩�����Ă��܂��B

�V�@01-22�@�w�`�u�b�d���Ⴂ�x ���������܂����B

�V�@01-29�@��̎蒼���ɂ��X�ɍ����x�A�����\�ɂȂ�܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�܂��A�P���@�ƂQ���@���d������l�\�ɂ��Ă܂Ƃ߂Ă݂܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

�O�X��̃v���Z���U�d�g�V���W�I��������ɃW�����v���Ă��������B

�O����m����w�����̂悢���o�̓��W�I���p�d�~�x�n�ŃW�����v���Ă��������B

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

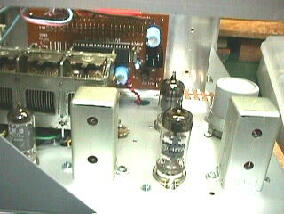

| �\�z�@�@2004-08-26�@�\�z�J�n�����B�@ �\�� �@1.�@�g���₷������B�@�ˁ@�v���Z���Ǝ哯���̃o���R����A��������B��̃V���[�V�[�����R�B�܂� �f�W�^�������ɂ���B �@2.�@SONY�@ICF6700�Ɠ����ȏ�̊��x��L���邱�ƁB�� RF/IF�����͓��R�U�d�g�V�B�^��ǂ͂l�s�ǂƂ���B�v���Z��+���P���P�@ �@�@�@�@�@�@�@�ˁ@�@���Q���P�B�ɂȂ�B �@�@�@�@�@�������]�ނ̂� ���x����G�����B(�Q���}���W�I�͒�G�����ƌ���Ȃ��悤��)�B �@�@�@�@�@���x���ǂ��Ă��G���E�����������Ƃ��߂� �@3.�@�哯����COSMOS �R�A�o���R���ƃX�^�[�̒��g�уR�C���p�b�N�g�p�B�����w����200��A�����g�d��������RF�ǂ̃J�\�[�h�d �@�@�����w��������B����ɁA�}�W�b�N�A�C������B�@ �@4�@�f�W�^������ (���g���J�E���^) �L�b�g �@�@�@�I�[�N�V�����̔���c�肪�������̂ɁA�܂������Ă��܂����B�H���̓����L�O���č쐬�����B�g����̓��쎎���n�j�B12V�A300mA�� �@�@��Ă���B�@ �@5�@�O�삪�V���[�V�[�������������̂Ń��[�h�̂Q�^�ɂ����B���i�����u��������A�傫�����̊������������A�f�W�^���\���A�o���R���� �@�@���|���쓮�A�d���v�Q�̑��݊��i�W���}�̂������j���āA�t�ɉ��Ƃ��l�ߍ��߂�z�u��T��������ʃp�l�������t�����܂܂� �@�@�V���[�V�[���H��������肾���B �@6�@11/25�ɒ��p�[�q�A�A�[�X���O���̏������i���w�����������������B�V���[�V�[���H�͂قڏI�������B�������A��H�}�͂܂����� �@�@�ĂȂ��B���܂܂ł̌o���ƒm�����������āA���p���O�[�q�̎��t�����������Ă���B���R�̂��ƂȂ���h�ߋ��̌o���ƒm���h�� �@�@�������ꂽ���Ƃ͖w�ǖ����B �@7�@���܂܂ʼnB���Ă������A��H�̃n���_�t���́A���c���āA�s���Z�b�g�ɉ����āA�d�C�h�������K���i�ƂȂ�B �@8�@ANL���g�[���R���g���[�����@�\�I�Ȃ̂ŁA12AU7��lj����Ă݂�B�V���[�V�[���\�߂��̎��Ԃ�z�肵�Đ^��ǃ\�P�b�g���t�� �@�@�ł���悤�ɂ��Ă���B(�܂����ꂪ�o����) �@ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

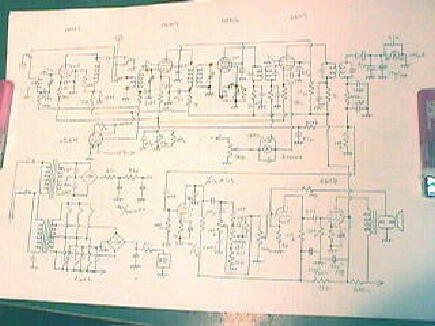

| �@�u���b�N�_�C�A�O���� | �@�g�p���i�\�@�@�_�C�A�O�����Ƃŕ��i���i�� ���ς���邩�� |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ������� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1�@�W�����N�V���[�V�[���w�������B�R�A�o���R���������g���i����B�d���v�A���g���J�E���^���w�������B 2�@�W�����N�V���[�V�[���̂Q���w�������B�Q�A�o���R���A�_�C�A���v�[���[������肵���B�����āA�_�C�A�������w���A���܂ł͂������ł��Ă����B �@ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 3�@2004-09-23�@���g���J�E���^No3�g���B�t���b�g�P�[�u���Ŋ�ڑ����������Ȃ���������m�F�n�j�B 4�@2004-09-25�@�V���[�V�[�A�d���R���A�������i�w���B�قڕ��i�͑������B��H�}���l���A�z�u�����߂ăV���[�V�[���H���B |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���g���J�E���^No3�@ �R��ڂ̃J�E���^�B�R��ڂ͉R�ł͂Ȃ��B �@�m1000�n=�m1455(�\����0145)�n-�m455�n

|

LEAD�̂r�|�Q���V���[�V�[ �O�p�R�[�i�[�Ɛ��ʃp�l�������߁B �m�Ȏ� (���˂��Ⴍ)�@�Ɠǂށn�ŏꏊ���� |

��v���i�����u�����Ă݂��B1���@�Ɠ��l�� �����ɃV�[���h������B�g�����X�͕����B�@ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���g���J�E���^�@No3 �@1�@���̔��N�ԂłR�߂̑g���ƂȂ����B�w��x���邱�Ƃ͎O�x����x �̂��Ƃ킴�͎����ꂽ�B �@2�@�O���No2��AM��H��p�Ƃ��邽�߁A��H�}��ǂ��Ȃ���FM��H���i���Ȃ����B�J�X�^��IC��FM�v���_�E����R�͕K�v�������B �@3�@����̓��C�������w�����𗣂����߁A30cm���̃t���b�g�P�[�u���Őڂ������A���̂Ƃ�����͂łĂ��Ȃ��B �@4�@�k�d�c�P�Ƃ̊�ɂ��āA���^�����l�������A�ł��Ȃ������B �@5�@���̃V�[���h�����˂��A���~�Ńv���Z�����V�[���h����B�@�@ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

�\���Ɣz�u (1)�@���|���Ńv���Z���̂Q�A�o���R���Ǝ��M���̂R�A�o���R����A��������B �@�@�@�@�o���R���A�R�C���͂��Ȃ̂ŁA�܂��g���b�L���O�͂Ƃ�Ȃ����낤�B��|�ɔ����邪�p����������Ƃ����50PF�̓��R��������B �@�@�A�@���R�������Ȃ�������H��50PF�̃g���[�}�[�����Ă݂邪�A�g���b�L���O�G���[�̑傫�����݂āA����p�_���v����B (2)�@�^��ǂ͉����o�͂ɏd�_���������f�s�ǂ��d�~���W�I�Q���@�ƃV���[�V�[���č쐬����̂ŁA���x�ɏd�_��u��MT�ǂƂ����B �@�@�@�@6AJ8������̂ŁA�I�[���X�s��MT�ɂ��ł��邪�\�����������̂Ŗ����Ă��� �i3�j�@����A�U�d�g�V���I�V���J�ɂ��Ă��܂����B�ʂɍ쐬�����m���W�I�p���������V���[�V�[�n�ŐV�i�E���J���̂U�d�g�V���Q�{���I�V���J�ɂ���

�@�@���܂����B�w���W�I�H�[�̌f���x�Ɂw�����U�d�g�V�x�œ��e���Ă������A��������ƂɂȂ����BMT�ǂ̃s���̃K���X����o���������A�d�C

�@�@�I�ɔj�������̂́A���߂Ă��B�y�����̕s���ӂƋL���̌��@�����������A����� �h�e�s��������̂���Ԉ����w���Y���Ɠd�����x�z

�y��L�́h ����� �h�e�s��������̂���Ԉ����h�� �h�e�s�͖{�@�Ŏg���ٌ^ �h�e�s�ł͂���܂���B�O�̂��߁z

(4)�@�U�d�g�V�ŋC���������̂ŁA�҉邽�߁A�}�W�b�N�A�C�́m�U�d�T�l�n�Ƃ����M�d�ȂȂl�s���^�C�v���g�����Ƃɂ����B

�@�@�d�~���W�I�P���@���o�w���^��6GE12���g�������A����ǂ��U�d�T�l���B

�@�@�@�@ �@�@����A6BR5(EM80)�Ƃ����}�W�b�N�A�C���߂ē��肵���̂Ŏg���Ă݂邱�Ƃɂ����B

(5)�@�g�[���R���g���[��(��������)��g���ނ��Ƃɂ����B�����AGAIN�͗]�T����Ǝv�����A1/2 12AU7���_�Ŏg���B�@2004-11-20�@�V���[�V�[���H�J�n�����B�悸�A�V���[�V�[�ɐ��ʃp�l�������t���āA�S�̂̔z�u���l����B |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �O��v���Z���P���@�ƕ���ŁB | �O��̓d�~���W�I�Q���@ | ���u�������A��v���i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

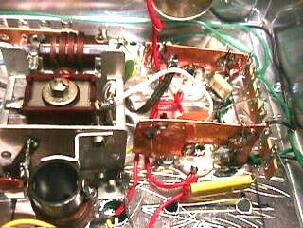

| 2004-11-23�@�E��̎ʐ^���Ăق������A �@�@�@�@�������̓f�W�^���\����B���̎w�����͏㉺�t�ɂȂ��Ă���B�t���b�g�P�[�u���͒��������B������6E5M��t����B �@�@�A�@�R�A�o���R�������M���A�Q�A�o���R�����v���Z�����B�@�@�@���̂Q�̃o���R�������|���A��������킯���B �@�@�@�@�@�@���a�̃_�C�A���v�[���[�ƃo���R���A�R�C���̓X�e���I�W�����N�V���[�V�[�w���ł��܂����B �@�@�B�@�Q�̓d���v�́A���g�d�����ǂƂU�d�g�V����_�w���p�B�d���g�����X�́{�a�A+12V�A�q�[�^�[�p�ƂȂ邽�ߕ��������B �@�@�C�@�{�i�I�ɍH���J�n�����B�悸�̓V���[�V�[���H����B�V���[�V�[�Ɛ��ʃp�l�����H��10���ԈʁB�{���A�V�C���N�Ȃ̂œh���������B �@�@�@�@�@�V���[�V�[��40cm�~28cm�̑�^�B�����̎ʐ^�̐��ʃp�l���̃P�K�L���͎��|���A���̃��C���ŁA���ʂ��猩��ƕs���R�Ȉʒu �@�@�@�@�@�ɂȂ����B �@�@�l�Ԃ̐��i�͂�����Ƃ����������A�]�O�̂Ƃ���A�ȒP�ȍ�}�Ō������J�n�B���ɕ��i���u���������_�ŁA�s�s�����o�B �@�@�@�@�Ȏڂɂ��Ă͎d�������W�ł͂Ȃ��B��H�⌚��Ƃ͂��ƈႤ���B �@�@�@�@ �{���̋Ȏڂ́w�\�ځx�A�w���ځx������A�E�l�̑�H����͋Ȏڂ����łǂ�Ȋp�x�̂ł��z�]���������ĉƂ����Ă�B �@�@�@�@�@�@�������Ă��S���킩���B���p�ƃ��[�g�Q�܂ł͉����������B����������H����Ȃ���S�ł���B�@ �@�@�@�@ �A���~�p�h���ŃV���o�[�ɓh�������B����͋C�ɓ����Ă���B 2004-11-24�@�V���[�V�[���H�i�s���B�[�H��A�d�C�h�����ł�����������������B �@�@�@�@�m���W�I���N�n�̍��́A�n���h�h�����ƃ��X�������Ȃ̂ŁA�T�d�ɐ��@�����킹�Č���������B(���s����Ɣ���) �@�@�A�@�d���H��Ɣ��Ȃ��̂ŁA�悸�K���Ɍ���������B �� ���R���@������Ȃ��B�@�� �@�@�@�@�@�@�d���H��ŊJ���Ȃ����B(���������Ȃ�)�@���_�@�w�V���[�V�[���H�͎�H����ł���̂��ǂ��x 2004-11-25�@�قڌ������I�������B��H�}�������ĂȂ��̂ŁA�z�u�͂P���@�ɏ�����B |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �V���[�V�[���H���� ���@�@���C���V���[�V�[�B�����@���ʃp�l�� �E���@���ӂ��B�@�@�@�@�@�E�@�@ �O�p�R�[�i�[ |

�悸�A��̃o���R���Ɏ��|������B �@�@�����܂ł͊ȒP |

�_�C�A���c�}�~���Z���A�����߂ɂȂ�B �o���R���̈ʒu�����炵�������߁B �V���t�g�������A�p�l�����ꂷ��B |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

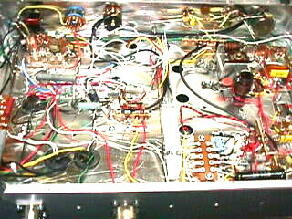

| 2004-11-28�@��v���i�g�ݕt�������B �@�@�@�@�o���R���̎��|���͋�J�������B���Ƃ��ł����B�������A�C�����͑O�ʃp�l���S�ĊO���Ȃ��Ƃł��Ȃ��\���ƂȂ����B �@�@�@�@�@�@�_�C�����V���t�g���V���[�V�[�Ɏ��t����Ίy���������A�f�W�^���\�����̋߂��ɂ�����肷�����B �@�@�@�@�@�@�o���R���V���t�g�����A�_�v�^�𗼕��Ɏg���p�l���ɐڂ���ʋ߂��ʒu�Ƀ_�C�A����������B���ɐڂ���ʒu�ɃX�C�b�`������B �@�@�@�@�����A�_�C�A�����̊ɂ݁A�O��A�ؒf������A�C���͂u�q�A�X�C�b�`�A�z�����O���Ȃ��ƕs�\�B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̂��߁A�_�C�A�������ɂ߂A���̎��_�ŕ���p���̉^�� �@�@�A�@����ɂ��Ă��A�f�W�^���\���A�o���R���̎��|���쓮�A�d���v�Q�����݊��i�W���}�̂������j�����s���D�Ȑ��ʃp�l�� �@�@�@�ɂȂ����B�t���[�n���h�̃f�b�T���͗ǂ�����(�d���v�ƃ��C���̃f�W�^���\�������傫���v������ł����̂�)���A���@�����킹�� �@�@�@ ��Ƃ�ł��Ȃ��ʒu�ɂȂ����B���i���E�̋��̗��Ƀo���R��������B�X�y�[�X�ɂ́A�X�e�b�J�[�ł��\�邩�B �@�@�@�@�@�@�����A�쐬�ӗ~���K�N�b�Ɨ������B�ߌ�������̃V���[�V�[�͊i�D���ǂ����A�t�����g���E�E�B �@2�@���E�ƌ���A���~�k�^�A���O���ň͂����B�c���ǂ̂悤�ɂ��u����B�{���̑_���͔��U���̒lj��V�[���h�̌Œ�p�̂��߁B �@�@�@�@�@�@�v���Z���U�d�g�V�ɂ̓V�[���h�ǂ����Ă݂��B�i�ǂ����U�d�g�V�̍��Q�͖��d��������Ȃ��j �@3�@�X�s�[�J�[�͉��̗ǂ������~�j�R���|�̃X�s�[�J�[�����t�����B���ɂ��傫���āA�v���Z���U�d�g�V���e�Ɋ�ꂽ�B �@�@�@�@�@�@����̃��C���e�[�}�̃v���Z���^��ǂ��A�������C�W�����Ă���B �@�@�@�@�@ ���낵�����ƂɁA�����l�����K���Ɉʒu���߂��Ă�����܂�������A�o�͊ǂ��v�����g��̐^���ɂ��ĉ��Ԃ肵�Ă���B �@�@�@�@�@�@�P�~�R����100��*2/400V�̃W�����N��\100�������̂ŁA�Q�{�������Ă��܂�����傫���Ă���܂Ȃ̂Ŏʐ^�B�e��ړ������B �@4�@�V���[�V�[���H�����B��v���i���t���B���ʃp�l���f�U�C�����S���C�ɓ���Ȃ��B �@�@�@�@�@�@�Ƃɂ������|���h���C�u�ƃ_�C�����v�[���[���W���}�����āA�Ԃ��������p�l���ʂɂȂ��Ă��܂����B����ӗ~���ł��Ȃ��B 2004-11-29�@�[�H��@���ʃp�l�������߂Ă���B���A����Ό���قǁw�O���e�X�N�x���B���ɒ������̃g���}�[�ƃX�C�b�`���s���R�B �@�@�@�@�@�@�C����蒼���ĉ�H�}�쐬�����B��H�}�͎菑���Ȃ̂Ŗ���� �y�����ł��������Ǝv�����琳��ł��B�����̓V���[�V�[���H���I���A�n���_�t�����Ȃ����H�}���������Ƃ�����܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�悸�A���i�B���Ă���v�} (��H�}) �������Ă��܂��z�@ �@�@�@-11-30�@�c�}�~��t���Ă݂��B���A���ʃf�U�C���́E�E�E�B��H�}�͂ł������A�z������C�ɂȂ�Ȃ��B�ǂ����ň��̎��ԂɂȂ�H�E�E�E�B 2004-12-03�@�}�W�b�N�A�C��6BR5�ɕύX�����B�X�s���l�s�ǂ̑��ʕ\�������A�U�q�|�d�P�R�ƈقȂ��^�̉e�ƂȂ�B�����\�����R�Ɋǂ��Q �@�@�@�@�@�@�g����s�v�c�ȍ\�������Ă���BURL�̂Ƃ����`�ɊJ����̂ŁA�c�������{���Ƃ�����ꂽ���A�������ɂ������t����

�@�@�@�@�@�@��Ȃ���d�ʊ��̂���^��ǂł���B�}�W�b�N�A�C�̏ꏊ���ւ�����̂ŁA�k�^�A���O���������B

�@�@�@�@�@�@�@�m�V���[�V�[���H�͑��10���Ԉʁn

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

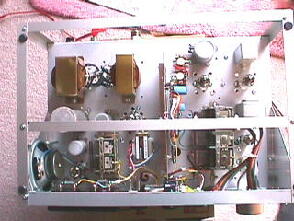

| �o�b�N�V�����ȃ��W�I�@ ���̕������炪��Ԋi�D���ǂ��B |

�������M���B�E���v���Z���A�����A�d���� |

���g�d���̓����w���B�T�S�T�̓f�W�^���\�� �����́E�E�H�B���炽�߂Č������Ɩ����B |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

�@ |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �U�d�g�V�v���Z�������O��100��*2/400V �R�[�����[���A�����傫���X�s�[�J�[�B |

���M���ٌ̈^ �h�e�s�A6BE6�A6EH7 12AX7 �R�A�o���R���A�f�W�^����� |

�召�̃c�}�~���Ă݂����B �@���W�I�Ɍ����Ȃ��ȁB |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �l�^���̃A���e�i���́B�v���Z���o�́B �P�~�R�����ړ������B |

�� ���g�d�����ǁB�E RF/IF����_�w�� | 6BR5(EM80) �Ɍ��������BAVC���|�S�u�̉e �@���ʃp�l���̓h�����B�܂��������B |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

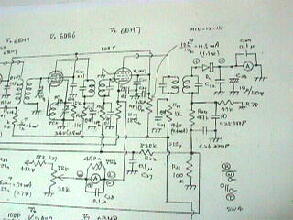

| ��H�}�������Ă݂���菑�����Ȃ� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2004-12-04�@�@�B���H���肵�Ă��Ă��������Ȃ��̂Ŕz���J�n�����B���p�[�q����t���n���_�t���J�n�����B�t������A�O������B

2004-12-09�@�v���Z���w���k�d�c��t�B�X�s�[�J�[�̓��W�J�Z�̏��^�Ɍ����B�~�j�R���|�̃X�s�[�J�[�̘R�k�����͋���ŁA�ׂ̂U�d�g�V

�@�@�@�@�@�@�́A�\�P�b�g�ɑ}�������ɂ�������炸�A����������B�V�[���h�A�v���[�g�d�ɂ������Ă��A�J�\�[�h�̓d�q���ւ̈��e����

�@�@�@�@�@�@�S�z�����̂ŁB�i�}�O�l�g�����̎��E���x�͒m��Ȃ����A�h���C�o�[���g���Ȃ����炢���������j

2004-12-11�@���M�����ꉞ���������B�m�����܂ł̃n���_�t���́A��������������10���Ԉʁn

�@�@�@�@���@��M�͈́i�ǔ��̓ǂ݂Łj523kHz����1748kHz�@�p�b�e�B���O�Ƃu�b�g���[�}�[�ōX�Ɏ�M�͈͂̒����\�B

�@�@�A�@���@TR/IF �f�`�h�m�ő�ł��G�����Ȃ��B���������A������H�A�d����H�������@���܂̂Ƃ���ǍD

�@�@�B�@���@6BR5(EM80) �}�W�b�N�A�C �@�ǍD�B�U�d�T��蓯���ω������₷�����A���R�̂��ƂȂ���^���ʂłȂ��ƌ���B�@�@�@�@�@�@�@�@6R-E13�͍����x�ł���Ȃ���A�^���ʂłȂ��Ă����F�����ǂ��B �@�@�C�@�~�@�g�����A�P�Q�`�t�V�̓������C���[�X�g���b�p�[�Ŋ����Ă��܂����B�����6EH7���܂߁A�R�{�^��ǂ��I�V���J�ɂ����B �@�@�@�@�@�@�@�@ ���ς�炸�A�w�K���ʂ������A�^��ǂ��Z�b�g�����܂܂Ŕz��������A�d���h�����Ō����������Ă���B�@�@�@ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

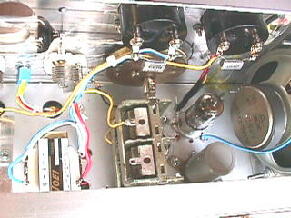

| �n���_�t���J�n�����B �R�C���p�b�N��RF���B���̃V�[���h�� |

�����@�v���Z���A�����A�d���� �E���@���M���@RF-IF-DET-AF |

�O��̓d�~���W�I�ŋ������v���Z���A���e�i �R�C���B�U�d�g�V�̃V�[���h��������B |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �Œ���g���ƃ}�W�b�N�A�C | �ō����g���ƃ}�W�b�N�A�C ������1900kHz�܂Ŏ�M�ł���B�@ |

�d���V���R���@���@+12V�n�@�E�@+250V�n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

�݂邩��ɂp���������ȑ�^�R�A�o���R���A �ٌ^ �h �e �s�̎��M�� |

�o���R���͒P�����̂��߁A��O�����g�p �v���Z�����ƌ����������W�J�Z�X�s�[�J�[ �X�s�[�J�[���̃V���[�V�[���Ƀv���Z���A ���e�i�R�C��������B |

�l�����͂A���~�A���O���B �V���[�V�[���傫���]�T������B |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���x���v�����^�[��\���Ă݂����B ���Ƃ�������p�l���ɂȂ������B |

�O��ƕ���� �E���_���{�[�������͓d�~���W�I |

�O��̃v���Z���P���@ �V���[�V�[�����ꂾ���傫���ƃW���} |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �`�u�b�d�����Ⴂ���Ƃ́A�m�w�E�����n�A�m�s�Ȃ�����n,�m���̌��ʁn�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@2004-12-23�@����A�w���W�I�H�[�x�A�w�݂�Ȃ̌f���x�A�{�g�o���f�����@�ɂ`�u�b�o�͂�-1.5V�̏��������߂������������B �@�~�@���g�A���g�d����H��1���@�ɏ����Ă���B���R1���@�͐���B �@�H�@�y���̎ʐ^�@�h�e�sb��G�[�q�g�`�z �V���N���Ō���Ƃh�e�s�ƃQ���_�C�ڑ��_�ł́A���g�g�`��6V�ʂ̒��Ԏ��g�o�͂�����B �@�~�@�Q���_�C�̌����A12AX7�̓�Ɋnj��g�Ɍ���������ω������B �@���@250pF�ƃQ���_�C�̖����ׂ���-4.1V����B�i�R���f���T�[��t���Ȃ��̂ő��������l�����j �@�~�@�`�u�b�̃o�C�p�X�R����250V�ψ��Ɍ����������A�ω������B �@���@AVC�̎��萔��820k�� �h �e �s�[�q���璼�ڂƂ肾�����Ƃɂ��-2.4V�ƂȂ�A�h�e�����ǂ̃o�C�A�X���������B �@�~�@�h�e�i��SG�d����P�Ƌ������āAgm�̑�����}�������傫�ȕω������B �@���@RF/IF�i�̗����͎���������Ȃ����B���x�͏[������B�}�W�b�N�A�C�̉e�̊p�x������H�g���݁BOK �@�~�@�y���̎ʐ^�@�h�e�sb�����������z �ٌ^ �h �e�s �̈ꎟ�Ɠ̌������シ����̂ł͂ƕ��i�s�ǂ���тU�d�g�V�Ƃ̑����s�ǂ��^���A�h �e�sb ���]���i�Ɍ������Ă݂��B�@���g�d���A�`�u�b�d������Ɍ��������B(�ٌ^ �h �e �s�͂��Ȃ荂���\) �@�@�@�@���ٌ̈^ �h �e�s�ɂ��ǂ����B �@�H�@�ǂ����A���Ԏ��g�n�����������ɂ�ł��邪�O�ꂾ�ȁB �@�|�@�y���̎ʐ^6EH7�z �h�e������ �U�d�g�V���������Ă݂��B���R�̂��ƂȂ���ω������B �@�H�@�h�e�����ǂ̂f1����0.3Vpp�A�v���[�g�o��15Vpp�@������A=50�Ő���Ǝv���邪�B �@�H�@RF/IF�������������������B�����͐��\cm�̃A���e�i�Œn���ǂ́A�ŏ��ɂ��Ă��O�a����̂ŁA�����R��300����500�ɂ����B �@�H�@�莝���̌��g�_�C�I�[�h���͂�������������B�w�Ǖς�炸�B(30�{�ʂ��邪�A�r�����烏�j���Ŏ����B)�AAX7�̂Q�Ɍ��g�ς�炸�B �@���@����������x�ɕς����̂ŗ��R�s�������A�n�����[�J����RF/IF�����ŏ��ł��O�a����̂ŁA�o�C�p�X��R500����1.5k�ɑ������B �@���@�v���Z�����o�C�p�X���Ă�������x��M�ł��邱�ƂɋC���t�����B(�O�͎G���Ƀ}�X�N���ꂩ�낤���ĉ������킩����x) �@���@�S��H�R�ړ_�Ńv���Z�����ւ��Ă���B���Ԃł͑S�ăA�[�X���Ă��邪�A�n���m�g�j����M�ł���B �@�H�@���x���悭�Ȃ��Ă���Ƃ͎v�����A�`�u�b�͑��ς�炸-2V����̂݁B �@�|�@���ꂩ��A�`�u�b��on/off�X�C�b�`��t���邱�Ƃɂ����B(���R�E���ʂ͌�ŁB��L�ȊO�ł��[���ł��Ȃ��Ǐ���̂�) �@���̂a�a�r�ɍēx�̎���������B���̂Ƃ��� �@�@�@��H�̔��U�E�s����B �@�A�@��H���i�̌�z���B�̊�{�I�ȊԈႢ�̎w�E�����B�H�H �@�O����v���Ă���̂����A�{�a�n���`�u�b�n�Ƀ��[�N���Ă���̂ł͂Ȃ����B �@�@�s�̃��W�I�ł��A�m�e�a�������邽��6AV6���J�\�[�h�o�C�A�X�Ŏg���Ă��鐻�i�����������A���̃^�C�v�͌��g��H�̃��^�[���͓��R �@�@6AV6�̃J�\�[�h�ɐڑ�����Ă���A���̂܂܂ł͂`�u�b���o�C�A�X���L�����Z������B�̂Ɏ��Ă���H�B �@�@(����S-567�A����ޱ1505�A�O�H5H-670�A�O�mSF-900�A���ł߂���ES(6R-DHV1�����A����A-551(�I�[�g���W�I����))���ɂ͂m�e�a������ �@�@���邪�A���ɑ�������B����ɂ��̉�H�Ń}�W�b�N�A�C�t��������B) �@���̎�̃��W�I�̂`�u�b�Ɏ��Ă���̂����B �@�@���R�A�Q���_�C���g�Ȃ̂ŁA��H�͈Ⴄ���AAVC�d�����L�����Z�� (���R�A�[�X�) �Ɏ��Ă���B�ƂȂ�A������ �@�@�@���p���O�[�q�łł̃��[�N���B�@�̂��璆�Õ��i�͎g������͎̂g���̂�������܂��������̂ŁA�������p���Ă���B �@�@�@���̃��W�I���A�{�a��AVC���ׂ荇���Ă���B�������A���Â̒��p�[�q���B �@�@�@�@�@�V�i�̒��p�[�q�͐�����o�ߎ��Ԃ������̂��ȑO����n���_�̂̂肪�����g�������Ȃ��B �@�@�@�@�@�C���t�������́A���C���[�u���V�ł�����B�x�[�N�ɂ��L�Y���t���B �@�@�@�@�@�@(���Ƀn���_�t���s�ǂ͂قƂ�ǐV�i���p�[�q���B���Õi�͍ȗk�}�Ō����J����Ύg����) �@�@�@�ǂ����@���ꂪ�����̂悤�����B���܂���A���p�[�q����������̂́B�@�@�y�g�����I��肻�����B���N�ɂ܂킻���z 2005-01-01 �w�x�䂭�N ����N�x ���������A����̏����āA�V�N���}�����B��������܂łɊ��������邼�B�y��~���ƁA�N�Ƃ�̎��Ŗ����z �@(1)�@���p�[�q��V�i�Ɍ��������B���������Ă����̂ŁA�̐S�́{�a�n��AVC�n�𗣂������A�����o�͎��o���_�́{�a�ׂ̗ɂ����B �@�@�@�@�@���N�͎��͂Ђ����悤�B�����͊��ɋz���Ȃ����ɂ���Ă���̂ŁA��������ƂɂȂ����B �@�@���@�`�u�b�d���́A�ꉞ�㏸�����B-3.4V�ɂȂ������A�В����l�ł͂Ȃ��B������ӏ��`�u�b�f�J�b�v�����O��H�̒��p�[�q�����邪�A �@�@�@�����ڂ����ꂢ�Ȃ̂� �@�@�@�@�@�@�@(�������X�A�R�͂�����ȁB���̒��p�[�q�͂b�E�q�������ς�����̂Ō����͂��₾�B�菝�����邵) ���������B �@(2)�@���̂͂��ł��B���g��H�����S�ɕς��邼�B�m���a38�N���@�m�g�j�o�ŋǁ@�e�l���W�I�ƐV�������W�I�̐���n��74p�̂��̂��B �@�@�~�@���g�d�������B���R�`�u�b�d���������ɖ߂��B�y�����d�g�̎�M�ɂ����̂Ȃ̂ŕω��������������������z�@���ɖ߂��B �@�@�H�@�������C���t���Ă��邪�A�v���Z���o�C�p�X�ł��A���\��M�ł���B�m�C�Y��A���g�d����B �@�@���@�v���Z���g�p���B�r�^�m�����B���ɔ���ǂ̓v���Z���g�p�łȂ��Ǝ�M�s�B �@�@�H�@�f�W�^���\����2kHz����Ă����B(1���@�͏��߂��炸��Ă����̂ŗ��Z�őΉ��ς�)�B�܂��A��̗���6BM8���R���Ă���̂ŁB �@(3)�@�`�u�b��on/off�X�C�b�`�̑��� (���߂���A�����Ɏg�����Ɨ\���X�i�b�v�X�C�b�`�����t���Ă���) �́A �@�@�H�@�`�u�b���~�߂āA�S�āARF/IF���������ŋ������������������߁B �@�@���@���܂�̑傫���ƃO���e�X�N�ȃp�l���A�A���~�A���O���ŁA�Ɛl��������B�@(�w�G��ȁI�A�G��Ɖ���I�x�������Ă��邪�B) �@�@���@�}�W�b�N�A�C��on/off�X�C�b�`�͐��_�q����ǂ���}�W�b�N�A�C�̉��i���C�ɂ��邱�Ƃ����� �@(4)�@�����w���́@�@�}�W�b�N�A�C����Ԋy�B�@�A���g�d���͂��܂��B�@�BRF/IF�����w���v�͎����Ԃ̃^�R���[�^�[�Ɠ������ȁB�@ �@�@�@�@�@�o���R���̎��|�����ꏊ���Ƃ�s�B�`�l�т��o���L���b�v��T���Ă݂邩�B �@�@�@�@�@�ŋ߁A���색�W�I���͂�肾���o���R���͓��荢��ȕ��i�̂͂��B�����o���L���b�v���g��Ȃ��̂��H�B �@�@�@�@�@(�v���Z�����[�J�[�̂g�o�ł́A�R�[�q�^�̃o���L���b�v�̎g�p�Ⴊ���邪) �@(5)�@�f�W�^�����Ǒg���L�b�g�̓I�[�N�V��������]���i�����W�I�p���g���J�E���^�͂����P�g���邪�B �@�@�@���ƁA�R�A�o���R���ƈٌ^ �h �e �s�͂��邪�A�R�C�����ꎮ�����B���i���̃V���[�V�[���炷���B �@�@�@�@�@ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

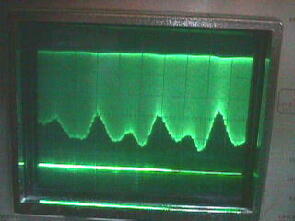

| �@�y�h�e�sb��G�[�q�g�`�z �@���g�g�`�@1V/cm�����W�B���������B |

�h�e�����ǃv���[�g�g�`�B1/10�v���[�u���� �̂ʼn����o�͉����邪15Vpp |

�y�h�e�sb�����������z ���g�d���A�`�u�b�d���X�Ɍ��������B |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ����6EH7�ł��������Ə����� | �������̃��b�V���J�[�����g�̂����� | ���g��H�@�E�㌟�g�d���v�@47k�lj����Ă���B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2005-01-02�@1���@�Ɗ��S��r����B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

���̎ʐ^�̐��������܂��B �@�p�\�R���̉��̋�Ԃł���B �@�S�Ă̕����\�z���ꂽ�Ƃ���A�P���@ �͕��u�̃_���{�[�����Ŏ��[����Ă� ���B��N�ʐ^���B��܂ł́A�����̋� �ɂ��������B �@���͉Ƒ��S�����̐����^���X�B������ ���W�I������Ƃ������Ƃ́B�Ƒ��S������ ���f���Ă���킯�B �@���̓V���N���A��d���A�c�c�r�ȂǁB �p�\�R���̃L�[�{�[�h�̃X�y�[�X�����W �I��������ł���B �@������Ȋ��Ń��W�I�̑g���A���X �g�A���Ă�����A�f�����ɂǂ����B ���W�I�̏o���h���͂ł͕s�\�����A�� �̗��͓��{�ꂾ���B�����ł��A���{ ����В���邱�Ƃ͂��ꂵ���B |

��ƒ��͊댯�������ς� ���d�A�Ώ��͂܂��A������܂������B �����ł́A�����A�Ђ�����Ԃ�������B �啪�O�����A�m�͂��݂������b�ɗ������B �@�����̍s������낵���̂ŁA�_�̉��삪 ����A���̕����痎���Ă����B�����Ȑ؏��� ���o�������ł��B �@����p�R�[�h������ŁA�Ђ��ς�V���[�V �[�����Ƃ������Ƃ�����B���̎��̏͌� �������Ȃ��B�v���o�������������B ����������B�̂��Ђ˂邾���ŁA���i�E�H�� ������B�����A�s���ӂɑ̂��悶��ƁA�_ �o�ɂ��ɂ݁A�肪���т��B�ċz���~�܂�B �@�����s�v�c�����팻�������X����B �ԈႢ�Ȃ��p�ӂ������i�E�H�������B �@���܂܂ň�ԑ傫�ȕ��̓f�B�b�v���[�^�[ �{�̂����ł����B�����A�{�I�ɂ������B �Ƒ��́A���R�̂��ƂƗ������Ă���A���팻 �ۂ�ے肵�Ă���B�s���Ƃ������炵���B |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2004-12-12�@���������B �@�@�@�������A��z���������Ĉꔭ�œ��삵���B �@�@�@�@�@���������A�V���[�V�[���H���X���[�X�ɂł����̂��s�v�c�B�菝�A����������B���[�ɂ��{��ꂸ�ɍςB �@�@�@�@�w�L��URL�ɂ����������A���r���[�ɖ�̂���ԍ���B�E���Ƃ��X���Ƃ�����Ȃ��̂��A�����ƍ��邪�B�x �@�A�@�s�v�c�Ȃ��ƂɁA�v���Z���A���e�i�R�C���Ǝ��M���̃g���b�L���O����ꂽ�B �@�@�@�@�@�@�@(�w�g���b�L���O���Ƃꂽ�x�ƌ������A�A���e�i���R���̒����͈͂ŁA��o���R���ƃv���Z���o���R�����A������) �@�@�@�@�@�@�@���[�J�[���ʁX�̃o���R���ƃR�C�����S�g�ݍ��킹�����A����K�i�����ꂽ�̂��}�b�`���O���Ă���B �@�B�@�������ʁ@�m���A���A�~�A�|�n�̕]���͏��s���B�Ƃɂ����v�����܂����Ă���̂ŁB �@�@�@�@�@�@�ߋ��̗�̂Ƃ���A�{���͊�������ŕ����オ���Ă���̂ŁA�K���ȕ]�����ł��邩�B�w�����ȍ~�̕]���Ɍ�����ҁx 2005-01-22�@�g���u��������̎������� �@�i1�j�@�ɂ߂ėǂ��_ �@�@���@�v���Z���A���͑吳���B���쐫���Q�Ŏg���₷���B �@�@�@�@�@�����A�����������Ǝ����ł��邪�A�o���R�������|���A���́A�����𗣂��ɂ͍œK�B���Ƃ̓o���L���b�u���B �@�@�@�@�@�c�w��M�́A�����ǎ��g�������킹�A�Q�̓��R���ō��킹�邾���Ńs�b�^����M�ł���B�v���Z���A���吳���B �@�@�@�@�@�@�@�@�����[�g���̃A���e�i���ŁA�p�\�R���A�u������e���r�A�t�@���q�[�^�[�ƎG���̒��ł���L�̂Ƃ���A�������L�[�ǂ���M �@�@�@�@�@�@�@�ł���B �@�@�@�@�@�@�A�@�v���Z�����o�C�p�X����ƁA�G���̒��ɂ��낤���ĉ�������������̂݁B �@�@�@�@�@�@�B�@�D���тł������X�`�p�W�̎���i���A������������Ȃ��B �@�@�@�@�@�@�C�@���g���[�}�[�����B����܂����R�̂��ƂȂ�����M�����̓u���[�h�A�v���Z�����̓i���[�B �@�@�@�@�@�@�B�@�o���R���Ŕ���������B �@�@���@�U�d�g�V�v���Z���ǍD�B�G���������B����9AQ8�v���Z�����l��G���B �@�@���@�U�d�g�V�v���Z���ǍD�B��v���Z�����͎G���̒��ɉ�������̂��A�v���Z���ʼn����������o��B �@�@�@�v���Z�����g�p���͉������L�[�ǂ͎G���ɖ�����Ă��鉹�����A�v���Z��������Ɖ����������яo��B �@�@�@�H�@�s�v�c�Ȃ��ƂɌ��g�d���̓v���Z�����̕������Ȃ����A�}�W�b�N�A�C�̋P��������B(�G���������������g�o�͂�������H) �@�@���@���g���J�E���^�w���́A���Ԏ��g��455kHz�ō��v�B�i����1���@�Ɠ��l+2kHz���ꂪ����B��������\��j �@�@���@�����̃L�[�ǎ�M�͊y�B�M�B�ŁA�����A���É��͂������A�D�y�A���A���A�L���A��������M�\�B �@�@�@�@�@�M���Ă��炦�Ȃ��Ǝv�����A�䂪�Ƃł́A��Ԃ͒n���������[�J���ǂ͎G���Ƀ}�X�N����Ē��换��ƂȂ�B �@�@�@�@�@(���������ǃA���e�i�͖]���ł��邪�A�o��1kW�A20km����Ă���̂��r�h�m�o�n��11111���ȁB

�@�@�@�@�@�t�ɍL�����̖����͈̂��B���쌧�܂ōL����`�����Ă��܂��B�c�O�Ȃ����ʔ�E�E�E)�@�@�@�@�@�@�@�@���N���A���ȃ��W�I�����삵�Ă��闝�R�̍��{�́A�����ǂ����������̂����R�̂ЂƂB �@�@���@RF/IF�����w���͓d��on���A�w�j���}���ɐU���Ȃ��B(+B�����������́A���M�ǂ��Ƌ}���ɐU���ĐS���Ɉ���) �@�@ �@�i2�j�@���̃��W�I�ɔ�ׂ�Ηǂ��_ �@�@���@RF/IF GAIN (�����) �w���͑O��P���@�Ɠ��l�ʔ����B �@�@���@RF/IF GAIN�����͂T�jVR��300�����ׂŁA1.0V����2.8V�܂ŕω�����B����܂��A���傤�Ǘǂ����슴�B �@�@���@�ٌ^ �h�e�s�͒������y�B����A���p�������Ɠ��l�ɒ������y�B�V���[�V�[���Ђ�����Ԃ��Ȃ��Ă悢�B �@�@���@�n�Cgm�ǂ� �U�d�g�V �́A�@�@�V�[���h�B�A�@�J�\�[�h�̃o�C�A�X�����B�B�@�t�F���C�g�r�[�Y�̎g�p�ň��蓮�삷��B �@�@�@�@�@�@���܂܂ŁA�U�d�g�V��-1.0V�̃o�C�A�X�ł����蓮�삵�Ă���B �@�@���@���a�a�r�̘b��̂X�s���l�s�ǂU�q�c�g�u�P�A�c�g�u�Q�̃��W�I�Ȃ�A�ȒP�ɂU�d�g�V�Ɍ����ł���̂����B �@�@�@�@�@�����Ƃ��A�S�̃V���[�V�[���H���d���H�����ΊȒP�ɂł���̂ŁA������Ǝ����Ă݂邩�B �@�i3�j�@���� �@�@���@�s�̕i�Ƃ̔�r�͈Ӗ����Ȃ����A��͂�A�X�s�[�J�[��̂͗ǂ��B �@�@���@�{�a�d����70mA�ƃg�����X�e�ʂ̔����B12V�n��12AU7�̒����_���݂�0.36A�B �@�@���@�d���V���R���͂Q�n��̂ŁA���p�[�q�ɑg�ݗ��Ă��B������V���[�V�[�����������肵���B����A�ė��p���₷���ȁB �@�@�@�@�@�����ŁA���̍\�z���萶�����B�m�d�����n�A�m�������n�A�m�v���Z���n�A�m���ρE���Ԏ��g�E���g�n�������j�b�g������B �@�@�@�@�@�@��������ƁA�K�v�Ȍ������̉����ōςނł͂Ȃ����B �@�@���@100��F�͐��B�n���������B �@�@���@�U�d�g�V�̃o���ʂ͂悭�����Ă���B�^��ǃn���h�u�b�N���݂����B�d�ɓd����gm�̕ω��ɍ����Ă���悤���B �@�@���@�U�a�q�T�͂U�d�T�Ƌt�ɒ����̋P�����L����̂ŁA�ӊO�ƌ��₷���B�@ �@�@���@���g���ϓ������Ȃ����肵�Ă���B(���g�тȂ������܂���)�@�@ �@�@���@�V���[�V�[���A���~�A���O���ŕ⋭�������A��������ɂ����Ă���B�@ �@�@���@�嗤����̓��{������̓v���Z���̌��ʂ͏��Ȃ��B�i�v���Z���Ȃ�Ė����Ă��\���ȏ��������j �@�i4�j�@��∫�� �@�@�|�@���ʃf�U�C���������������������������B�������Q�̓��R���ׂ͗����Ă��đ��쐫�͗ǂ��B�݂��߂��@�\���B �@�@�|�@�V���[�V�[���傫�������B��1��3��3���A��7���A���s1��+�܂ݕ�1��7���B�d�ʁ@�Q�іڈʁB(�뎚�ł͂Ȃ��B) �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(�r�h�P�ʂȂ�@0.4�@�@0.21�@0.3�@0.05�@7.5����) �@�@�|�@���|���A���������A�_�C�A�����̊ɂ݁A�O��A�ؒf������A�C���͂u�q�A�X�C�b�`�A�z�����O���Ȃ��ƕs�\�B �@�@�@�@�@�@���̂��߁A�_�C�A�������ɂ߂A���̎��_�ŕ���p�������Ƀo���L���b�v������y���݂��ł����B �@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@ �@�i5�j�@�ɂ߂Ĉ��������ɓ��邩�ȁB�@�܂��A�����䂤���_������ƗD�z���ɂЂ����Ă��� �@�~�@2007-02-01�@�{���W�I���L�̌��_���I�������B���̂̃��W�I�ł͑z�������Ȃ��m�d��Ȍ��_�n ���B �@�@�@�@�@ �d����on�ɂ������A�f�W�^���\���́m545kHz�n �\���̂܂܂��B�����́A���������A���������Ȑ����ŁA�q�[�^�[�E�I�[���A�b�v �@�@�@�@�@�܂ł̎��Ԃ��҂ĂȂ��B���Ԃ�A���W�I���Ƃ��́A�`���b�ƃ_�C�A�������āA��]�ǂɃ_�C�A������͂������A���ꂪ�ł��� �@�@�@�@�@���B���́m�d��Ȍ��_�n ���o���ł���l�����邩�ȁB |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2005-01-10�@ �@�R�A�x�Ȃ̂����A����ƍ����͓V�C�����������̂ŁA�����̕Еt���������B �@���̃��W�I�̒u���ꏊ���m�ۂł����B�@(�������A�H��P�[�X�̏�ŏc�u������) �@�m���W�I�p���������V���[�V�[�n �ŗV���A���������ȏǏ�������B���ƌ����Ă��O�㖢�� �X�Ό��o�@�\�t�����W�I�� �@�@�ǂ����A�����R��A�����Ď��색�W�I���y���߂�(�{���͋�J���Ă���B |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2005-01-22 ���L�̕s�������������B �@�y1�@�z �@�~�@�`�u�b�d�����������B���[�J���ǎ�M�ł��}�W�b�N�A�C�̉e�����Ȃ��B �� ���x�������H�B �� ���x�������͂����Ȃ��B �@�|�@�`�u�b�͂`�u�b�d���͒Ⴍ���Ă��b�n�u�i���������R�i�ɂ`�u�b���|���Ă���̂ŁA�[���@�\���Ă���B �@�y2�@���������A��ƌ��ʁz �@���@��z���A���i�s�ǁA���U���̎w�E���������������ƂȂ炸�B�������A���p�[�q�̃��[�N�͂������悤�����A�匴���ł͂Ȃ������B �@�~�@���s����̌��ʂ͏�L�̂Ƃ���B �@�y3�@�v�������邱�Ɓz�@ �@�@�@�@�h�e�s�̃~�X�}�b�`���O���^���A�g�p���̂��̂ƌ��������B���̎��A����������o�́A�`�u�b�����������B��u�A�����㒲�������ꂽ�Ǝv �@�@�@���Ē����������A�w�ǃY���͖��������B �@�@�A�@���ʂƂ��āA�h�e�s���傫�ȉe����^���Ă���Ɛ��肵�Ă����B �@�@�B�@�h�e�s�͂P���@�Ɠ��l��TRIO��T-26���g���������莝���������B�����͂ł��Ȃ����A���^�Ȃ���e�͈͂��L���낤�Ƒz�肵�āA32mm �@�@�@�p�̑�^���g���B�m��1��2�W���^6EH7���W�I�n �� �h �e �s �͂����ς����邪�A�����������Ȃ��̂ōw�����邱�Ƃɂ����B �@�@�C�@����A�H�t���ɕ��i�̔��o���ɍs�����B���i���[�J�[����T�������X���ɖ����A�{���ɖ����32mm�p��\4,500�~�������B �@�@�@�@�@ (�啪�l��肵�Ă����B���̈ꃖ����I�[�N�V�������ł��~���������h�e�s���t�������W�I�𗎎D�����B) �@�y4�@�����H���z �@�@�@�@2005-01-21�@�����H���̏����H�����B�钆�̗뎞���߂����̂ő����� �@�@�A�@�@�@�V�@�@22 �@�h�e�sa�Ƃ��̌`�قȂ�̂́A���������i�D�������̂ŗ����������邱�ƂɁB�����H������ �@�y5�@���ʁz �@�@�@�@�听���B�X�� �h �e �s ���}�b�`���O������̂����邩���m��Ȃ����A���[�J���Ǔ�����-6.7V (�f�W�^���}���`��) �ɂȂ����B �@�@�A�@���g�d������B���g��H��{�ɖ߂��B �@�@�B�@RF/IF�ɂ�AVC�d�����傫���Ȃ����̂ŁARF/IF����������MAX�t�߂ł悤�₭�O�a�E���U�C���ƂȂ�e�a�B �@�@�C�@�t�F�[�W���O���`�u�b�̓���͈͂��L���Ȃ����̂��A�����₷���Ȃ����B(��ɂ���ƌ�̕]���͊Â��Ȃ�̂ŁH) �@�@�D�@�f�W�^���w����2kHz�قǂ���Ă����̂ŁA���̕��������A���߂��āA���x��-1kHz����Ă��܂����B �@�@�E�@���x�E�����x���̑��͑傫�ȕω��͖����Ǝv�����A���܂̂Ƃ���A�ǂ��Ȃ��Ă���B �@�y6�@�l�@�z �@�@�@�@�v�X�ɃC���s�[�_���X�~�X�}�b�`���O�ɂԂ������B�X�Ƀ}�b�`���O����h�e�s�Ɍ������邩������Ȃ��B �@�@�A�@���ꂮ�������̂Ȃ��悤�ɁB�ٌ^�h�e�s�͂U�d�g�V�ƃ}�b�`���O���Ȃ����������łU�r�j�V�Ȃ��薳���B �@�@�B�@���܂ŁA�h�e�����ǂƂh�e�s�͎莝���i����Ɏg���Ă������A�����܂ō����ł�Ƃ͎v��Ȃ������B �@�@�C�@���̌�C���t�������A�w�h�e�s�������ł���x ���������Ă��Ȃ��B�ǂ����A�����̌���������ł��邩���H�B �@�y7�@���̑��z �@�@�@�@�ŋ߃I�[�N�V�����łU�d�g�V���ȒP�ɗ��D�ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�U�d�g�V�̗ւ��L�����Ċ��������A�����ɋ����̂��B �@�@�A�@���g�p�o���L���b�v���ʂɍw�������B20pF-423pF�A�p��300-1800�ʂ����Ɉ����B��y�ɍw���ł����B �@�@�B�@�����A�R�����O�ɓ��肵�Ă���A�o���R���̎��|���A���Ȃǂ��Ȃ��Ă��悩�������̂��B |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �P�[�X����o�Ă���̂��w���i�B3�i�ƶ� ���̑��͎莝�� �h �e �s�B |

���������h�e�s�B�P�[�X�������Ă���B ��ɂ��z����̌������͏�K |

�n���m�g�j���[�J����M���B���R�̂��ƂȂ��� �}�W�b�N�A�C�͑S�J�B���g�d��������B |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2005-01-23�@�@�ꉞ�A�������܂����B �@�V�@01-29�@���@�h�e�s�����ɂ��`�u�b�d���㏸�������A�������ł��v���Z���i��-2.5���x�̂`�u�b���������A���������������Ă���̂ŁA �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�v���Z���i��AVC���Ւf�����B �@�@�@�@�@�@�@ ���@�X�ɍ����x�A�`�u�b�d���͓�����-9.4V�ƂȂ萳��l�ɂȂ����B�������ARF/IF������max�ɂ��Ă��O�a�E���U�͖����B �@�@�@�@�@�@�@ �@���@��͂�A���|���A���o���R���̓g���b�L���O�G���[������B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��M���g���тƃv���Z���������R���̒����͈͂ŃJ�o�[�ł���悤�ɂ����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@1,000kHz�Ńv���Z���A���e�i�R�C���̃R�A�������������R���̒����͈͂�����Ȃ��B �@�@�@�@�@�@�@�@ ���@���R���̉��[�ŁA540kHz�iNHK���{�j�@���R���̏�[��1,350kHz�i�L�������j�ɍ����悤�ɂ����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@���[�J�[�A�`��̈قȂ鍂���g���i�̑g�����͂�͂芮�S�ȃg���b�L���O�͂ł��Ȃ������B �@�@�@�@�@�@�@�@ ���@AVC��on/off�X�C�b�`���}�W�b�N�A�C�̊��x�ؑւɂ����B����܂��A�g�p�����ǂ��B 2005-02-01�@���@�U�d�g�V�̃��C�o�����A�b�v���ꂽ�B���̂Ƃ���A�h�e�����ǂ��������A�Z���~�b�N�t�B���^�̑g���݂͐�s���ꂽ�B �@ �@�@�@�@�@�@�@���@���ΓI�ɂP���@��芴�x�A�������ǂ��B�X�ɁA�v���Z���A���͎g���₷���B�P���@�́w�ǂ������x�������ȁx�Ǝv������ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�v���Z���̓��������Ă��Ȃ������B �@�@�@�@�@�@�@�@ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|