9R-59Dの半導体化

|

|

|

|

|

|

TRIO 9R-59D 1号機

|

『半導体で作る通信機型受信機』 スペックは

① フライホィール付き横行ダイアル。ラジオ用周波数カウンタ必須なのでスプレッドは表示ダイアルは不要。

② 小型、軽量にしたい。

③ 大型Sメーター

④ 回路は3連バリコン、コイルパックの高1中2。音声回路はミニパワーIC

|

2009-08-26 入手 \26,000円也 早速改造の土台の予定が元箱付程度極上品のため動態保管することにした。

|

|

正面パネル |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

------------------------- |

|

9R-59D 2号機

【経緯】

2009(平成21)-07-22 Realistic DX-160 を入手。感度はよいがダイアルフィーリングが悪い。

2009-08-05 『半導体で作る通信機型受信機』 の検討開始。

2009-08-12 KENWOOD R-2000 を入手。感度が期待していた程ではなかった。

2009-08-23 9R-59 2号機を入手。準備を始めた。周波数カウンタを取付る場所が無いので9R-59の改造は取り止め。

2009-08-26 9R-59Dを入手。元箱付程度極上品のため動態保管する。

2009-09-28 9R-59 2号機は3本の6BA6をハイgm管6EH7に換装して”9R-59改” となる。

2009-09-30 TRIO R-300 入手。これも感度は期待外れ。Fバンド帯は半分位発振停止して受信不能。

2009-12-28 オーナーズマニアル付Lafayette BCR-101 入手 KENTEC BCL-1 のOEM品とのこと。感度が悪いが一応動作している。

2009-12-30 ついでにKENTEC BCL-1 入手 不動のジャンク品 |

|

2009-12-13 2号機入手 \16,000円也

分解し、完成できるか不明なので可動品を実験台にするのは拙かろうとジャンク品の出品を待っていた。

出品説明は『真空管は点いているが鳴らず』とのこと。

ただ9R-59Dは横行ダイアルではない、フライホィールが無い、外観も大きいと当初の計画から外れる。

受領直後、

1 開梱とともに異臭が漂う。すえた埃の臭いではない。昔鼠に齧られた木製箱入りの古いラジオの修理を頼まれた時の臭いだ。

鼠のおしっこの臭い。あわてて外でパーツクリーナーでごみを浮かしで水道水と洗車ブラシでゴミを流す。

2 一晩放置し翌日ファンヒーターで乾燥。異臭がとれず部屋中に鼠のおしっこの臭いが充満。またまた屋外放置

部屋中にファブリーズ噴霧。この後数日間ファブリーズ噴霧するも臭いが鼻について不快。

3 二日目、異臭が取れないが試験

① つまみ2個無し。正面パネルの塗装劣化が酷くザラザラ。ケースも錆だらけ。底板に落下痕、シャーシまで歪んでいる。

② バンド切替スイッチ固着回らず。ついでにBFOピッチも固着。シャーシの埃、錆が酷い。

③ 通電、当然鳴らず。低周波部はOK。局発発振せず。6AQ8交換しても発振せず。発振管Ipは21mAも流れている。

④ 通電直後にRF増幅管6BA6の空気球発見。鉄板シールドケースを外す際失敗したようだ。

4 局発G1の250pFのマイカコンを330pFセラコンに交換。ついでにグリッドリークも交換。発振開始。Aバンド受信するも感度極悪。

5 B、C、Dバンド無感。IFT調整すると若干感度良くなりローカル局は実用のレベルになった。

6 AF Volのガリが酷い。ボリュームの中間で最大音。RFGainもガリが酷くスムーズに変化しない。

7 B、C、Dバンド受信する。Sメーターは導通あるも不動。軽いショックで動きだした。Sメーター調整VRはガリ酷く調整不可。

8 SSB以外の動作は確認できた。

【写真 下左】 底を良く見て。左後の足が無い。在るように見せるのもテクニック。学ばなければ。

【写真 下中】 ものすごい悪臭

【写真 下右】 プライヤーでのシャーシ整形後。足が取れてシャーシが凹むほどの衝撃を受けても部品のダメージが無いのはさすが。

|

|

出品写真はきれいだが?3本足! |

|

鼠のおしっこの臭いが漂う |

|

ペンチでシャーシ修正 新品同様? |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

改造概要 |

|

1 回路は Realistic DX-160を参考にする。

2 半導体化するからには正面パネル、ケースも切り詰めたいか補強材が多く難しい。

3 ダイアル表示は AVR 2313 を使ったラジオ用周波数カウンタ を使う。

ダイアル表示はメインのみとし、スプレッドダイアル窓に周波数カウンタを付ける。

取り付けるスペースが狭いので何とか入るように周波数カウンタを組み立てる(この事態を想定してカウンタは未組立)。

4 高周波部の主力のFETは2SK192。あと2SCクラス。低周波部はミニパワーの380で片付ける。

【写真 下左】 前作の 9R-59改 で試験中のカウンタ。LEDでとてもきれい。カウンタ入力は同軸ケーブルの芯線だけでOK。

【写真 下中】 洗ってはみたが

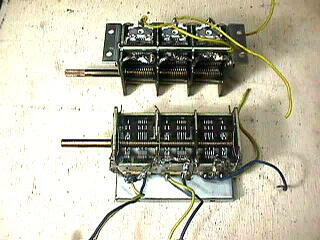

【写真 下右】 9R-59D特有のスプレッドバリコン。6素子を使い分けている。バリコンの糸掛けの聴力が強すぎる? |

|

|

|

|

|

|

|

AVR2313 を使ったラジオ用周波数カウンタ |

|

丸洗いしたがまだ臭い |

|

スプレッドバリコン |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2009-12-23 部品が揃った

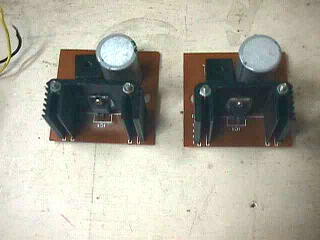

【写真 下左】

【写真 下中】 昔のMSXパソコンからの撤去品。 +5V,+12V用

【写真 下右】 7805と7812なので7810に交換予定。1A型78にしては不釣合いな大きなラジエター |

|

揃った部品 |

|

昔のパソコンのトランスを流用 |

|

ゲーム機の定電圧ユニット |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

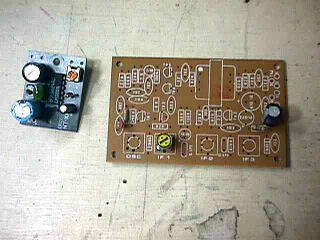

【写真 下左】 セラミックフィルタと3種のIFT

【写真 下中】 2SK192と2SCが多数

【写真 下右】 380ミニアンプとIFT基盤

2010-01-29 この6石Tr組立キットのIF増幅はP型、N型が混在する初めて見る回路であることに気がついた。

添付の回路図も明らかな誤記があるし、取り付けネジ位置のランドは+Bだし。弱った。

|

|

IFTとセラミックフィルタ |

|

半導体と抵抗・コンデンサ |

|

380ミニアンプとTr基盤 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2010-01-28 分解完了 昨日一応試聴して再度部品の良否確認して分解開始。

今日は午前中は冷たい雨が午後は晴れて寒中なのに10℃を超える暖かさ。久々に外水道の不凍栓をあけてシャーシを洗う

”不凍栓”=寒冷地で水道の凍結を防ぐ水抜きのバルブのこと。水道が凍結すると水道が出ないだけでなく、鉄の水道管が破裂する。

”寒中休み”=小生が子供の頃はこの時期一週間位の寒中休みがあった。

|

|

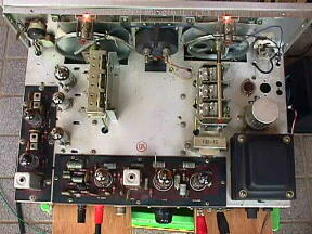

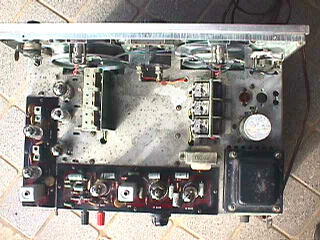

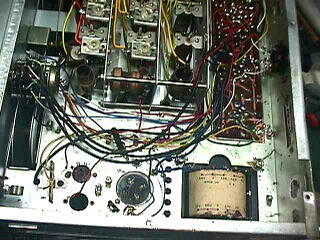

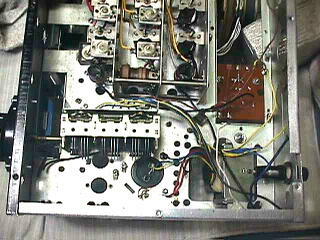

【写真 下左】 最後の試聴

【写真 下中】 分解開始 先ずは電源から

【写真 下右】 分解中 |

|

最後の試聴 |

|

先ずは電源部から |

|

プリント基板も取外し |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

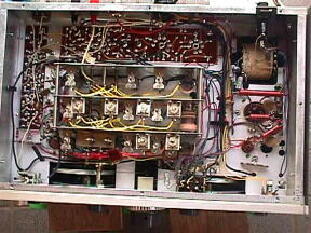

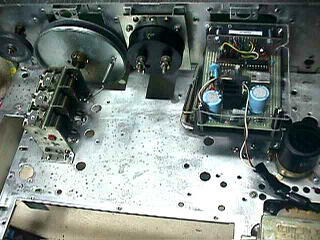

【写真 下左】 正面板とシャーシは溶接。ダイアル板が落ちているのはバリコンをはずしたため。

【写真 下中】 正面パネルが溶接されているので剛性があるが錆と汚れと異臭が残っている。

【写真 下右】 洗浄してみた。 |

|

化粧パネルを外す |

|

まだ異臭がする |

|

洗剤とワイアブラシで洗う |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

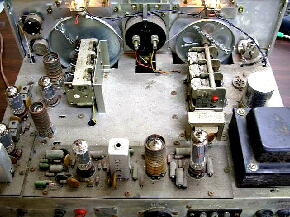

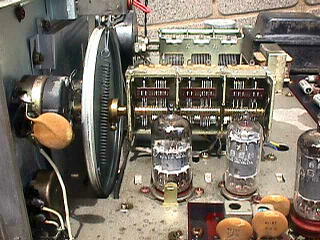

【写真 下左】 スプレッドバリコンの大容量側 (青色) Dバンドで切り離される。小容量側 (黄色) は全バンドでメインパリコンにパラ。

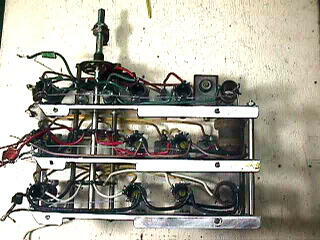

【写真 下中】 コイルパック

【写真 下右】 プリント基板 |

|

バリコン |

|

コイルパック |

|

上 音声基板、下 IF基板 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

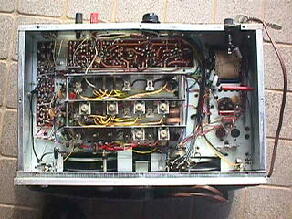

2010-02-01 シャーシ加工開始。コイルパックなど大型部品があるので大変。相当不本意な配置となってしまった。

【写真 下左】 ダイアル板とSメーター

【写真 下中】 メインバリコンを移動。旧メインバリコン跡地に周波数カウンタを取り付ける。

【写真 下右】 旧メインダイアル窓に周波数カウンタを取り付ける。バーニアダイアルはスプレッドバリコン。右下に小型電源トランス。

手持ちの小バーニアダイアルは前作で無理に回していたので伝達トルク不足でスリップするので使えなくなっていたので。 |

|

ダイアル板とSメーター |

|

シャーシ上 |

|

正面パネル 周波数カウンタ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2010-02-18 シャーシ加工 ほぼ完了。

2010-02-20 正面パネルのみ塗装して部品の取付。

万一の不測の事態に備えて、”真空管の高1中2” にできるようにスペースを考えている。

【写真 下左】 移動してきたスプレッドバリコン。コイルパックは原型のまま。ミニ基板はDC10V定電圧基板。

【写真 下中】 基板の穴に比較的大きいスピーカーが埋め込めた。正面パネルSメーターの右が周波数カウンタ基板

バリコンの横の基板が ”局発基板”、”RF,MIX基板”、”IF、DET基板”。プリント基板は7810定電圧基板。

カット&トライに耐えるため基板を分けている。一応このサイズの基板は10枚入手済み。

【写真 下右】 塗装後。向かって左は周波数カウンタ基板。青いフィルムを1枚を透して6桁LEDが見える。

|

|

シャーシ内コイルパックとスプレッドバリコン |

|

シャーシ上面スピーカーの隣は定電圧基板 |

|

正面パネル 周波数カウンタLED |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2010-02-22 配線開始。電源と音声基板動作確認。信じられないと思うがが未だに配線図ができていない。

1 +Bの整流後電圧は13V位を望んでいたが12Vしかないので平滑抵抗は15Ωから1Ωに交換。

2 380ICミニアンプは信号入力のコールド側が浮いている(マニアル行方不明なのでNFB?)。 |

|

2010-02-24 周波数カウンタ基板完成。万が一の事態に備えて流用できるようにAC6.3V整流、5V定電圧回路を内蔵している。

【写真 下左】 本日中に完成すべく朝から休まずハンダ付けしていたが、歳には勝てずお昼には目がしょぼしょぼかすみ手はしびれる、

細かいチップ部品は何処かへ飛んでいってしまい中断。春のような陽気に誘われで庭の片付け、明日以降に続く。(還暦を過ぎた

老人にはICピッチのハンダ付けは無理だわなァ。だけど先日の大型免許更新でも眼鏡使用までなっていないのも不思議)

【写真 下中】 DDSの信号で試験中。右は前回作成した汎用型の1号機。 1,000kHz-455kHz=545kHz を表示している。消費電流は50mA

【写真 下右】 9R-59Dに組み込む。DDSから試験用の2MHzを入力しているので1,544kHz表示。

青いフィルムは1枚。また前から苦になっていた照明無しSメーターにパイロットランプを付けた。

|

|

組立中 虫眼鏡は使えんなァ |

|

DDSで試験中 1MHz入力中 |

|

こんな感じになる 2MHz入力中 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

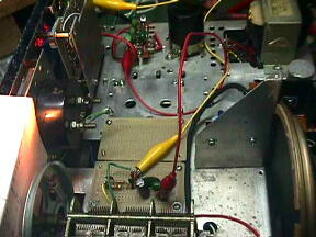

2010-02-27 ”局発基板”1号機。 100%の完動ではないがほぼ実用できる。

B、C、Dバンドで発振停止する。以下は周波数カウンタの受信周波数帯を発振している。発振時5mA、停止時7mA

A バンド 520-1,590kHz

B バンド 2,107-4,633kHz 本来は1.6-4.8MHz らしい

C バンド 10.605-14.778kHz 本来は4.8-14.5MHz らしい

D バンド 13.767-32.651kHz 本来は10.5-30MHz らしい

|

|

【写真 下左】 局発基板1号機。 2SK19と抵抗、コンデンサが数本づつ。赤色線はデカップリングに接がる+B。黄色はFカウンタへ。

【写真 下中】 メインダイアル12MHz、Fカウンタも12,000になるようにスプレッドで合わした。

【写真 下右】 ドリフトも少ない。23,456kHzに合わせて撮影 |

|

局発基板1号機 |

|

Cバンド メインの12MHz合致している |

|

ドリフトも少なく安定している |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

試作局発1号機でも実用性がある基盤が得られたけどいずれトランジスタでも作ってみるつもり |

|

メインバリコン糸掛け。簡単、簡単 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2010-02-28 FET(2SK192)の局発試験をしてみた。

1 電源電圧を変えた時の発振周波数 数値は周波数カウンタの値(kHz) |

| 電源電圧 |

9V |

10V |

11V |

12V |

13V |

14V |

5V変化した時

の周波数の開き |

| Aバンド内 電圧上昇 |

1,325 |

1,319 |

1,315 |

1,310 |

1,307 |

1,302 |

23 |

| 〃 電圧を下げる |

1,324 |

1,318 |

1,315 |

1,310 |

1,307 |

1,302 |

22 |

| Bバンド内 電圧上昇 |

3,929 |

3,946 |

3,940 |

3,937 |

3,936 |

3,934 |

14 |

| 〃 電圧を下げる |

3,945 |

3,942 |

3,940 |

3,937 |

3,936 |

3,934 |

11 |

| Cバンド内 電圧上昇 |

12,022 |

12,024 |

12,027 |

12,029 |

12,029 |

12,028 |

7 |

| 〃 電圧を下げる |

12,022 |

12,025 |

12,027 |

12,029 |

12,029 |

12,029 |

7 |

| Dバンド内 電圧上昇 |

26,570 |

26,572 |

26,575 |

26,583 |

26,590 |

26,600 |

30 |

| 〃 電圧を下げる |

26,572 |

26,575 |

26,577 |

26,583 |

26,588 |

26,600 |

25 |

|

|

電源電圧が50%も変動しても周波数の変動は30ないし20kHzと小さい。

10Vが基準で±1V変化してもほぼ10kHz以内の変化にとどまっている。

|

|

2 発振停止する周波数は電源電圧に関係するか、否か。数値は周波数カウンタの値(kHz) |

|

| 電源電圧 |

|

Aバンド |

Bバンド |

Cバンド |

Dバンド |

| 9.0V |

2/27の試験 |

520 |

1,590 |

2,107(--%) |

4,633 |

10,605(--%) |

14,778 |

13,767(--%) |

32,651 |

| 9.0V |

2/28の試験 |

519 |

1,593 |

2,132(28%) |

4,620 |

10,050(64%) |

14,722 |

14,650(36%) |

32,491 |

| 9.2V |

ソース47Ω短絡 |

520 |

1,560 |

1,990(--%) |

4,615 |

発振停止 |

停止 |

発振停止 |

停止 |

| 8.9V |

ゲート抵抗100kΩ |

519 |

1,566 |

2,090(24%) |

4,583 |

9,521(61%) |

14,475 |

15,100(39%) |

31,998 |

| 11.8V |

+B直結 |

518 |

1,558 |

1,874(13%) |

4,587 |

7,528(44%) |

14,480 |

10,534( 9%) |

32,006 |

| 12.0V |

外部定電圧電源 |

518 |

1,551 |

1,732( 3%) |

4,471 |

7,494(44%) |

14,317 |

10,770(10%) |

31,698 |

| 13.0V |

〃 |

517 |

1,524 |

1,723( 2%) |

4,469 |

7,414(43%) |

14,317 |

10,474( 8%) |

31,710 |

| 14.0V |

〃 |

517 |

1,522 |

1717( 1%) |

4,473 |

7,415(43%) |

14,326 |

10,364( 6%) |

31.716 |

| 15.0V |

〃 |

517 |

1,519 |

1,714( 1%) |

4,467 |

7,324(42%) |

14,364 |

10,378( 6%) |

31,812 |

|

|

(--%)はメインダイアルの値。この値以下は発振停止するので数値が低いほど良い。電源電圧が高いほど発振範囲が広がる

”局発基板2号機”は+B電圧を15Vにするつもり。

次は”中間周波、検波、AVC基板” 能動素子をFETにするかTrにするかまだ決まっていない。

|

|

○ 1 周波数カウンタとSメーターは良い

2 音声回路の380ミニアンプはコンパクトでS/Nも良い。さすがは半導体。

.3 局発基板1号機 中波帯受信可能な局発している。 |

|

△ 1 トラブル対策として”局発基板”、”RF,MIX基板”、”IF、DET基板” の3ブロックに分けた。

2 スプレッドのバーニアダイアルが似合わない。

3 メインバリコンつまみのフライホィールが小さい。

4 原型の化粧パネルは使わないのでシャーシの正面のみ塗装した。

5 局発基板1号機 短波帯で一部発振停止する。

|

|

× 1 メインバリコン、スプレッドバリコン、コイルパック間の配線が長くなった。

2 原型のバリコン直結のダイアル板が馴染めない。 数列で左側に行くほど高域になるのはおかしかない?。

(バーニアはBC目盛のある中古品。よく見たら左の方が高域になっていて同じだった)

3 中波帯のAバンドのダイアルを見やすくするためバリコンを10mm上げた。AバンドはみやすくなったがDバンドは×。

4 2/24 周波数カウンタを取り付けたら小さいがチーという音が聞こえる。発生源は不明。

2/25 +B電源回路でカップリング回路挿入”チー音” 解消。良かった。

|

|

次はいよいよ、本体の”局発基板”の組立にうつる。いろんな回路集を見ているがまだ回路が決まらない。

(半導体化に失敗したら、真空管を数本組み込んで 『音声回路を半導体化した高1中2受信機』にすればなんら問題は無いはず) |

|

|

|

|

|

|

|

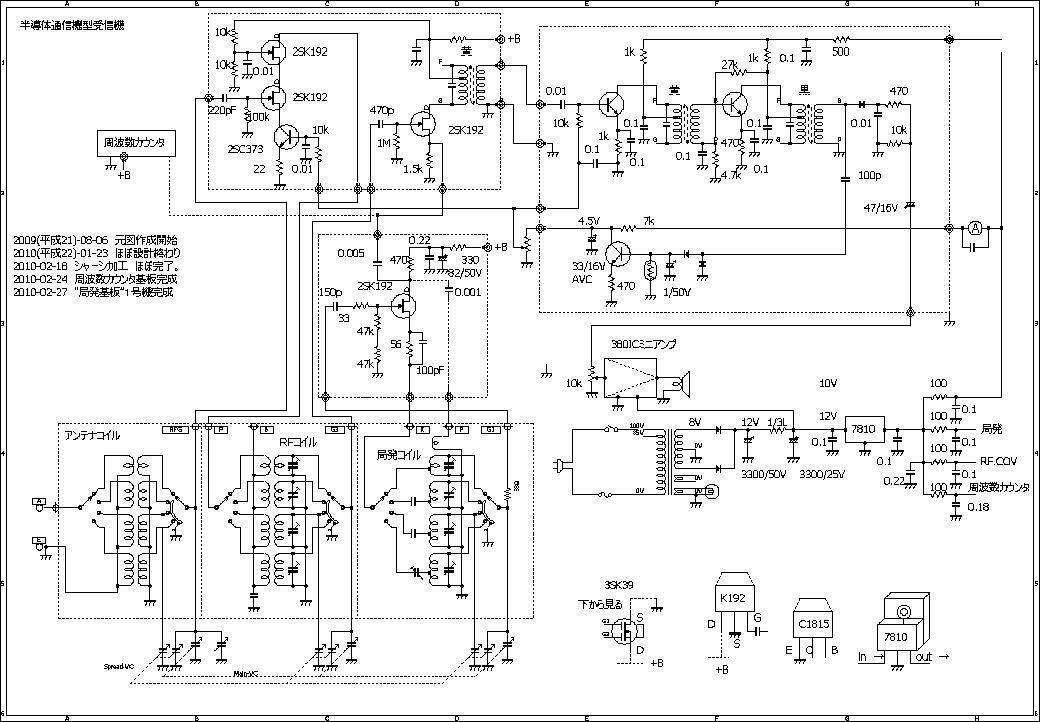

【半導体化回路図】 |

|

|

|

|

|

2011-05-01 半導体化がおもわしくないので9R-59D改(ハイブリッド化)に進みます。

|

|

|

|

|

|

|

|