|

|

|

|

|

|

2009-07-01 このホームページ掲示板でお世話になっているT氏から AVR 2313 を使った周波数カウンタをお譲りいただいた。

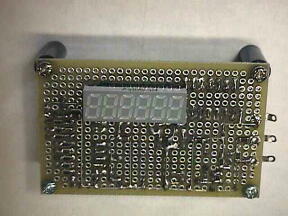

【写真 下左】 ラジオ用周波数カウンタ 0号機 (Ver3.00 完成品でいただいたもの) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

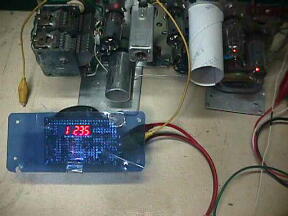

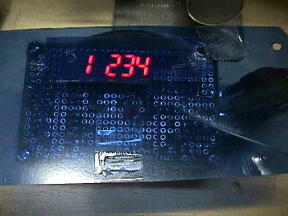

【写真 下左】 トリオJR−59で試験中。LEDが明るいのでハレーションしている。Dバンドでも応答性が良い。

【写真 下中】 レスラジオでの試験。局発バリコンにコードを近づけているだけ。薄いフィルムでマスクしてみた。

【写真 下右】 青のフィルムを二重にしてみた。見やすい。 |

|

トリオJR−59で試験中 |

|

レスラジオで試験中 |

|

濃い目のマスクをしてみた |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

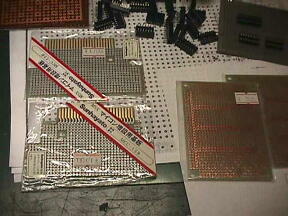

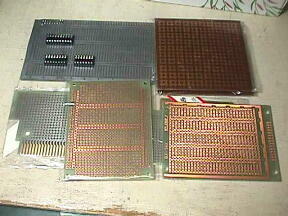

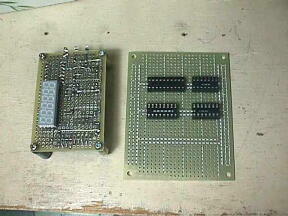

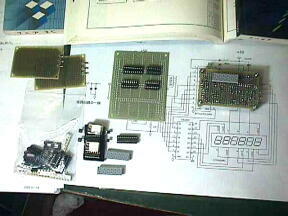

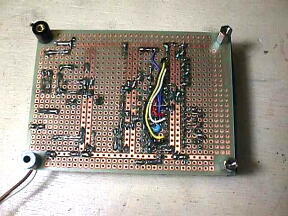

【写真 下左】 完成品

【写真 下中】 下敷きの用紙は基板から拡大コピーしたもの。これに実体配線図を書く。

この”MSXゲームカートリッジ”に入る基板は\1,700円のラベルある。当地では入手できなかったもの。

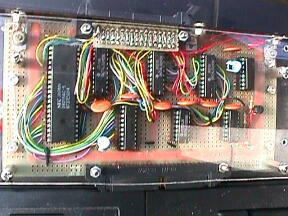

MSXゲームカートリッジを分解してI/O基板を組込むこともした。

【写真 下右】 手持ちのユニバーサル基板 |

|

ユニバーサル基板 |

|

MSXカートリッジ基板 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

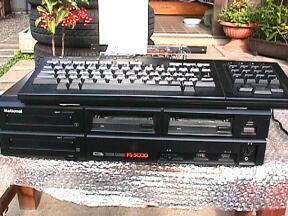

【参考】 20年ほど前MSXパソコンがはやかりし頃の自作した MSX用I/O基板 |

|

松下 FS−5000 正面 |

|

背面 |

|

拡張スロット用 I/O |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

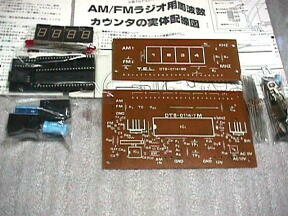

ラジオ用周波数カウンタ 自作ラジオについては、本館にあります。

【写真 下左】 谷岡電子ラジオ用周波数カウンタキット (Ver1) 数年前には秋葉原で購入できた。

【写真 下中】 大型のLEDは良いけど中波帯しか対応していない。

【写真 下右】 ラジオ用周波数カウンタ (Ver2) 関西の方から購入したもの。 (現職時の仕事なのだが ”kHz” が正しい)

(この方も電子工作のホームページを公開されています) |

|

谷川電子の組立キット |

|

自作ラジオに組込 |

|

PICと液晶のカウンタ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

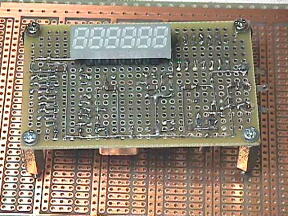

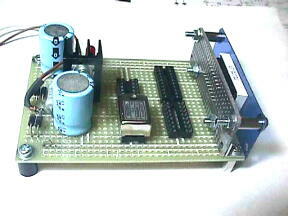

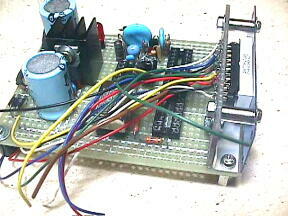

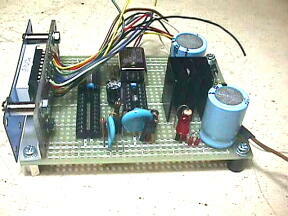

ラジオ用周波数カウンタ 1号機 (Ver3.10)

【写真 下左】 5V電源回路を組込むので二回りほど大きなユニバーサル基板を用意した。左は完成品。

2009-07-04 部品が届きました。

【写真 下中】 左上の基板が2枚あるとおり2セット分お願いした。

【写真 下右】 組み上がった電源部と配線材。手持ちの材料はことによると二十年前からの在庫品

二つのケミコンの間は放熱器つきの7805。消費電流は約50mAとのことなのでオーバースペック。 |

|

基盤 |

|

部品 |

|

先ずは電源から |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

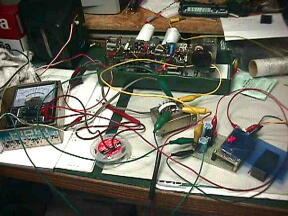

電源部の動作試験。 先ず、100Ωを負荷として動作確認後、完成品を接いでみた。

【写真 下左】 局発信号取り出し用トランスレスラジオ、小型電源トランス等を用意。

【写真 下中】 当地のNHK松本(540kHz)受信中。青いフィルムが二重。

【写真 下右】 レスラジオの最高受信周波数。少々高域まで伸ばしすぎていたのがバレてしまった。フイルムは1枚。

|

|

試験中 |

|

フィルムを二重 |

|

フィルムは1枚 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

表示部のLEDの取付。IC基板のハンダ付けは多分二十年ぶり。メガネはもちろん拡大鏡が必須。

【写真 下左】 基板やアルミアングルなどの切れ端でLED基盤を取り付ける。

ICソケット3個とX’talも取り付けたがあとFETとTrを配線する。電源ライン付き基板なのでデットスペースがある。

【写真 下中】 正面。

|

|

アルミアングルで取付 |

|

フィルムは1枚 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

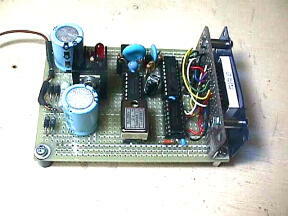

2009-07-06 完成しました。 二十年ぶりのICピッチ基板のハンダ付けは大変でした。

当地の方言で言うと 『ごしたかった・・・・』 いかにも大変でしたの意が解ってもらえると思う。

【写真 下左】 入力信号増幅部のFET、Tr回路配線、LED基板にリード線を付ける。

チップコン、チップ抵抗も戴いたが手持ち品を使って見た。

【写真 下中】 スペーサーの取付を考え取付位置を修正

【写真 下右】 どうにか完成。ICは久しぶりなのでピン番号の勘違いで、もう大変だった。

|

|

LED基板の取付 |

|

LED基板修正 |

|

配線終了 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

試験・電源投入。 動作せず。・・・・・・・・・ハンダ付け不良。誤配線では無いので特に念のため

基板が二十年前のものなのでハンダが上手く乗らない・・・・・・虫眼鏡で覗いてもハンダ付け不良が解らない。

【写真 下左】 緊張の電源投入

【写真 下中】 当地の信越放送864kHz受信中 。ラジオにピントが合ってしまった。

左は青いフィルム二枚重ね。右は一枚。実物は見やすい。

【写真 下右】 ついでに、谷岡電子の組立てキットの3台並列運転。”1234”kHzに合わせたつもりが

AVR、PICを見る前は谷岡電子のものでもコンパクトで自作ラジオに組込もらくだったが本品を見ると、まるで

[真空管ラジオ]と[ICラジオ]。しかも短波帯もカバーしている。 |

|

電源投入 試運転 |

|

完成品と並列運転 |

|

谷川電子のものと3台並列 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

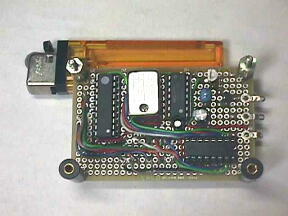

【写真 下左】 基板側 手持ちの電源ライン付き基板を使った。

【写真 下中】 電源のACアダプタ。

ブリッジ整流回路と定電圧回路があるので、アダプターの極性は問わない。6Vないし9Vのものが使える。

2009-07-08 入力信号回路のチップ部品(完成品)と普通の部品(自作品)の測定範囲をみました。

テストオシを使いましたが30MHzまで差がありませんでした。

小生のテストオシはトリオの自作キット品SG−1なので基本波は30MHzまでのようです。

【写真 下左】 ジャンク基板に2セット留めてテストオシを接ぐ。セットの電源はACアダプタから供給。 |

|

ハンダ付け面 |

|

ACアダプタ |

|

試験中 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

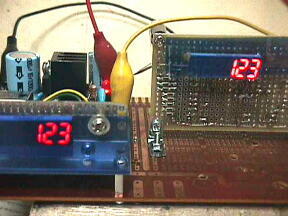

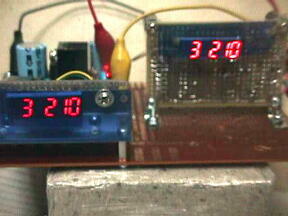

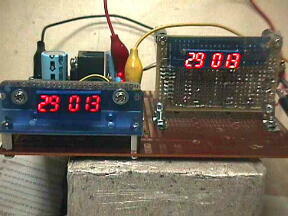

【写真 下左】 123kHz(テストオシ出力は578kHz=123+455)

【写真 下中】 3,210kHz (同様に3.665kHz ⇒ 3.6MHz)

【写真 下右】 29.013kHz テストオシの基本波はここまで。ラジオ用なので十分。 (同じく29.5MHz) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2009-07-09 周波数カウンタで内蔵している10.8MHzX'tal付近の表示の確認。問題なかった。

昨日の試験では信号入力コードが不用意にカウンター付近にあったためと思う。

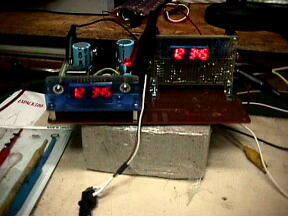

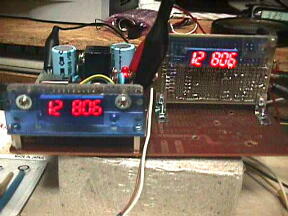

【写真 下左】 だいぶピントがずれてしまったが 12.345MHz (テストオシ出力は12.8MHz=12.345+0.455)

【写真 下中】 12.805MHz (同様に13.26MHz=12.805+0.455)

【写真 下右】 試しにDDSから信号を入れてみた。 カウンターの表示は999kHz

DDSが”145”と見えるが出力は1,455kHzを出している。DDSは中波用のフィルターを通している。

DDSの下のメモは分解していた松下DX−330の見取り図。なお DDSについては本館へ

肝心のLED表示がピンぼけになるのはカメラのせいなので特に念のため。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

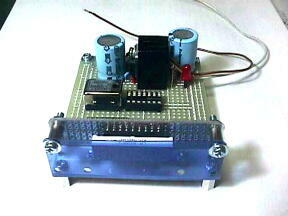

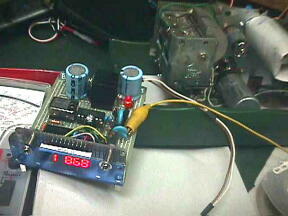

2009-08-05 0号機に電源回路追加

【写真 下左】 1号機にはプラ板の切れ端で底板と天板を付けた。右側が0号機。

【写真 下中】 7805を購入してきたので5V電源基板ができた。このように縦位置でも安定保持できる。

【写真 下右】 ブリッジダイオードを入れているので数VのACアダプタなら極性を問わず使える。 |

|

1号機と0号機 |

|

5Vの定電圧回路組み込み |

|

電源基板 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |

|

ラジオ用周波数カウンタ 2号機 (Ver3.20)

|

|

半導体で作る高1中2受信機 (TRIO 9R−59D改)に組込予定。

2010-02-22 組立開始

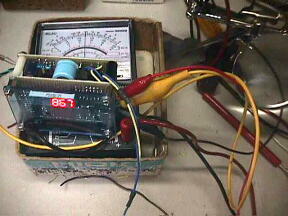

【写真 下左】 この虫眼鏡は前から欲しく先日秋葉原で購入。使い勝手が悪く実用的でない。

【写真 下中】 テスターの下のカウンタは1号機。フィルムが無いと明るすぎる。

【写真 下右】 動作確認中

|

|

組立中 |

|

動作試験中 |

|

動作確認中 青のフィルム1枚 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

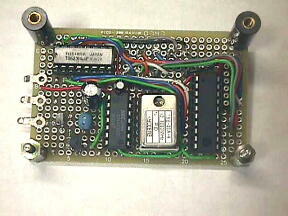

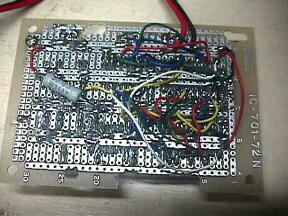

【写真 下左】 LEDの下は100μFのケミコン。上の写真の縦位置だと駄目。

上部左側が信号増幅。右上がLED表示部。中段の左はX'tal。下段左端は7805、AC6.3V平滑回路。

【写真 下中】 当初はきれいだったが ”短絡” の原因究明しているうちにこうなってしまった。古希を迎えるのにICピッチはつらい。

動作試験中なので5V直流電源は7805をバイパスしている。

【写真 下右】 トリオ9R−59Dに組み込んでみた。

|

|

完成 部品面 |

|

ハンダ付け面 |

|

9R-59Dに組み込んでみる |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|