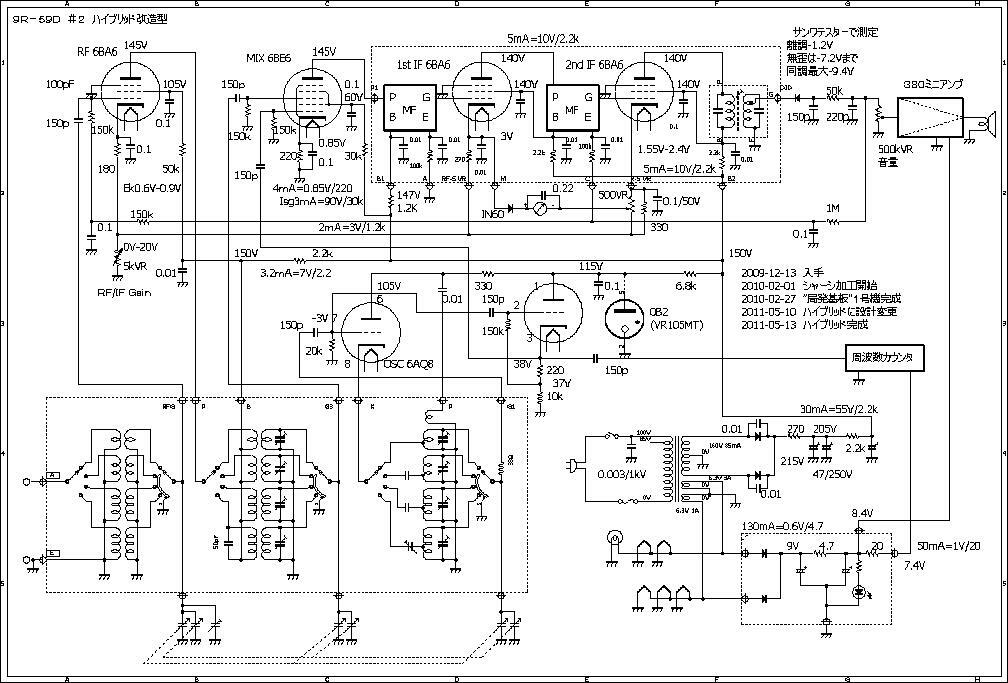

2011(H23)-05-10�@�����̉� (�l���Ă�����H�})����߂��n�C�u���b�h���Ɍv��ύX���܂����B

�����g�n�ƒ��Ԏ��g�n��^��ǁB������H���̉����܂��B |

|

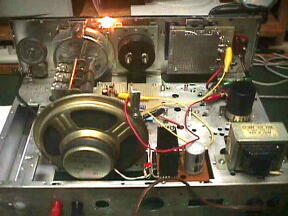

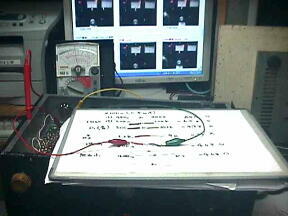

���܂܂ł̐i���B�@���i�Ɣ����̂̑��������������悤�ŁE�E�E�E�E�E�B

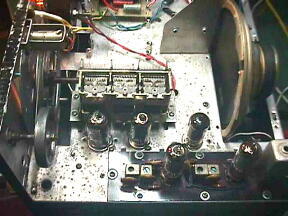

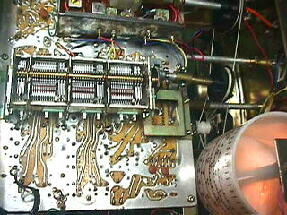

�y�ʐ^�@�����z�@���g���J�E���^�܂Ŋ���

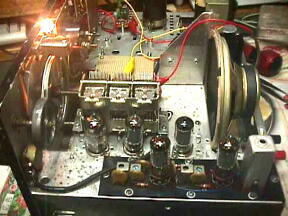

�y�ʐ^�@�����z�@�e�d�s �Q�r�j�P�X�Q�̋ǔ����������B���C���o���R�����̓t���C�z�B�[�����y���̂ł���Ȃ�̃t�B�[�����O�B

�y�ʐ^�@���E�z

|

|

|

���g���J�E���^�܂Ŋ��� |

|

������ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

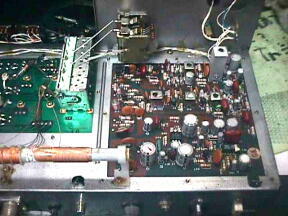

2011(H23)-05-11�@�ۊǂ��Ă����v�����g��̑g�ݕt���Ɛ^��ǃ\�P�b�g��t�� |

|

|

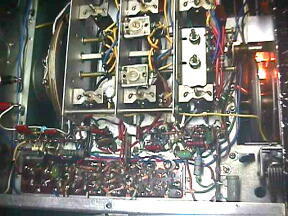

�y�ʐ^�@�����z�@�ǔ��ǂU�`�p�W�����C���o���R���ɓ�����̂Ŏ�t�����C���@�R�����قNJ��B

�y�ʐ^�@�����z�@�W�����N���i���p�����ሳ (�{�W�u) �d�����

�@�@�@�@�@�d���g�����X�ɂU�D�R�u���������Q�g����̂őS�g������H�ɂ��Ă���B

�y�ʐ^�@���E�z�@�������B�B�e���O�A��d�����d�ǂO�a�Q�j���B����E�������̂��ق��������B

|

|

|

�^��ǂ��Z�b�g�����݂� |

|

�ሳ�����d����� |

|

������ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�y�ʐ^�@�����z�@��d�����d�ǂ̐Ւn

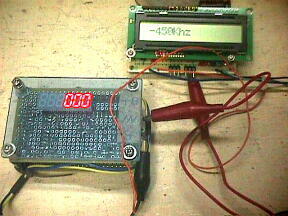

�y�ʐ^�@�����z�@�����g���ƒ��Ԏ��g�v�����g���

�y�ʐ^�@���E�z�@�X�v���b�h�o���R��

|

|

|

�{���̓d���g�����X |

|

�^��Ǖ� |

|

�X�v���b�h�o���R�� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2011-05-12�@���Ԏ��g�̒���

�s�v�c�Ȃ̂̓��J�j�J���t�B���^�ɂ�������炸�h�e�s���ɒ����R�A������s�[�N�����邱�ƁB

���J�t�B���^�Ȃ̂ŕ����d�g��M���ăs�[�N����邾���B�ȒP�A�ȒP�B���J�t�B���^�����ꂢ�ȃs�[�N������B

�y�ʐ^�@�����z

�y�ʐ^�@�����z�@��H�}�ɂ��w�l�e�x�Ƃ��邪�����R�A������̂��s�v�c�B

�y�ʐ^�@���E�z�@���N�O�t�����X�g�A�������ۂ̃��J�j�J���t�B���^�g�ݍ��݂����J�t�B���^���W�I�B���g�ǂ������{�R�d�l���g�ǁ@�U�g�U�`

|

|

|

������ |

|

���J�t�B���^�Ƃh�e�s (�����R�C��) |

|

���ۂ̃��J�t�B���^�ƂU�g�U�` |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�y�z���}�z

2011(H23)-05-19�@��H�萔�ύX�@���̉�H�}�͑g������̂��̂ł��B

�傫�ȕύX�_�́{�a�d���͂P�T�O�u����P�P�T�u�ɉ��������ƁA����Ńg���I�̌���H�̓d���ɂȂ�܂����B����0B2��t���ȂǁB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2011-05-13�@�����x�ׂĂ݂܂����B�����ʂ̓��[�^�[�̓ǂ݂ł��̂ŎQ�l�ł��B�W�U�S���g���͓��n�̖����@�M�z�������{������

�Q���g�������@�@�@�|�Q�Q���a�^�Q���g���̌��� |

|

|

��2kHz�����@862kHz�@+7dB |

|

�����@+32dB |

|

��2kHz�����@866kHz�@+10dB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@�@-25dB/2kHz |

|

|

|

�@�@-22dB/2kHz |

|

|

|

|

|

�R���g�������@�@�|�Q�T���a�^�R���g���̌��� |

|

|

��3kHz�����@861kHz�@+5dB |

|

�����@+32dB |

|

��3kHz�����@867kHz�@+7dB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@�@-27dB/3kHz |

|

|

|

�@�@-25dB/3kHz |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2011(H23)-05-15�@�@�d�ɓd���������Ȃ̂Ńg���b�L���O�����͂��ꂩ��B

�P�@�r���[�^�[���U��Ȃ��Ȃ����̂Ō��g�_�C�I�[�h�������J��Ԃ������r���[�^�[�̐U�ꂪ�݂��Ȃ����B

�Q�@�R�W�O�A���v�̓d���d�����{�W�u�Ȃ̂ő剹�ʂɂȂ�Ȃ��B

�R�@�b�o���h�̒��ŋǔ���~����B

�S�@�NJԃm�C�Y���������̂Ŋ��x�����܂�ǂ��Ȃ��Ǝv���B

|

|

|

2011(H23)-05-19�@��H�萔�ύX�@0B2��t���B

�P�@��g�_�C�I�[�h���P�m�U�O�Ɍ����B�`�u�b�d�����肵�Ă���B

�@�@�@�������A��L�̂Ƃ��茟�g�Ɏg�����W�����N�܂�����o�����_�C�I�[�h�̋����������������̂Ő��K�i���w���������́B

�Q�@�{�a�d�����P�T�O�u�ƍ��������̂ŕ�����R270���Q�k��820���T�k�Ɍ����B�{�a�d���͂P�P�T�u�ƌ���H�}�̒l�ɂȂ����B

�R�@�O�a�Q���͒�R��1k���p���B���艻�d���P08�u�B�d���~����R900����7V�B���̎��̓d����8mA�B

�S�@�h�e�s�A���J�t�B���^�Ē����B���ꂢ�ȃs�[�N����ꂽ�B

5�@�g���b�L���O���� |

|

|

�y�ʐ^�@�����z�@[���W�I���N] �ɒ����������i�����B0A2�A0B2�A5Z2P(5Y3GT������)�A1N60�ȂǁB

�y�ʐ^�@�����z�@��d�����d�ǂO�a�Q�B�ǔ��{�a�̈��艻�p�A�@�����Ŏ������Ă��������g�тł͈��肵�Ă����B

�y�ʐ^�@���E�z�@�g���b�L���O�������@�Z�g�т͈ȑO�����������s�[�N�̂Ƃ�Ȃ������ӏ�������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���m�o���h�T���X�[�p�[�̓`���C�`���C�����ǂS�o���h������Ƒ�ρB�Q�O���͂�����܂��B |

|

|

��C�p���i |

|

0B2(VR105MT) |

|

�g���b�L���O������ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2011(H23)-05-19�@����

�y�������z

�P�@���@�f�W�^�����ǂ����K�B�E��Ń��C���o���R���A����ŃX�v���b�h�B���R�ɖڐ��͎��g���J�E���^�Ƃr���[�^�[�Ǝg���Ղ��B

�@�@�@�@(����͓�������l���Ă������ƂłX�q�|�T�X�c���^�̓��C���ƃX�v���b�h�������c�}�~�͎g����v���Ǝv��)

�Q�@���@�����x�͗ǂ��ē��R�B���x�����P���Q�Ƃ��Ă͍��i

�R�@���@���J�t�B���^�̂��߂������悪�J�b�g���ꂽ���B�����₷�����ł͂��邪�B

�S�@�~�@�����p�h�b�R�W�O�A���v�̋����d�����{�W�u�Ȃ̂ʼn��ʂ��������B

�T�@�~�@�����̉����ď��^�A�y�ʂ̒ʐM�@�^��M�@�������肾�����A�d���g�����X�����p�����̂ŏd���B

��Ԃ́~�̓I�[�������̉��Ɏ��s�������ƁB�ڕW���qeali���������@�c�w�|�P�U�O�@�������̂����ǁB

|

|

|

�P�@2011(H23)-05-13�@�n���_�t���I���B�ʓd�A�ꔭ�Ŗ����B

�@�@�@���g�p�Q���_�C��������Ȃ��̂ŃV���b�g�o��(�X�����D�ɂ�ERA82�Ƃ������悤��)���g�p�B�`�u�b-7V����

�@�A�@�P���Ԃقǎ������A�r���[�^�[���U��Ă��Ȃ����ƂɋC�����B���Ă��邪�`�u�b�d���|�O�D�Q�u��

�@�@�@�@�@�q�e�^�h�e�����ǃJ�\�[�h�d���������A�������Ă��ω����Ȃ����Ƃ��m�F�B

�@�B�@�Ȃ��[�_�C�I�[�h�̕s�ǂ��E�E�E�E�莝���̃W�����N�܂���Q���_�C�炵������(W06�ƕ\��)�_�C�I�[�h�����@���@�`�u�b���������B

�@�C�@���傤�Ȃ��Ȃ��B�܂��_�C�I�[�h�����@���@�`�u�b���������I�E�E�E�H

�@�@�@�@�@�_�C�I�[�h�O�̉�H�͖��Ȃ����Ƃ��m�F�̂��߃V���N���łh�e�s�o�͂Ɖ����M�����x���͐��u���m�F�B

�@�@�@�@�@�w��͂�W�����N�ܕ�������ʖڂ��A���x�̓e�X�^�[�Œ��ׂĂ���x�����@���@�`�u�b���������H�H�B

�@�@�@�@�@�w�A�����@�@���������_�C�I�[�h�����������Ȃ����x�H�H�H�B

�@�D�@�����ɇ@�ƈႤ�V���c�g�o���Ɍ���������`�u�b�������Ă��邱�ƂɋC�������B�邪�`�u�b�d���Ⴂ�B

�@�@�@�@�@RF/IFgain���i���Ă��邱�ƂɋC�����l�`�w�ɂ�����`�u�b�d�����o���悤�ȋC�������B

�@�@�@�@�@�`�u�b�d�����ቺ���_�C�I�[�h�������Ă����Ȃ��̂ŃV���N���łh�e�s�o�͂Ɖ����M�����x���͐��u���m�F�B

|

|

|

�Q�@5/14�@��������d�����d�ǂƃQ���_�C���l�b�g�ɂĔ��� |

|

|

�R�@5/19�@�����������i���� |

|

|

�S�@2011(H23)-05-19�@���g�_�C�I�[�h�@1N60�Ɍ����@�`�u�b�d�������@ |

|

|

�T�@5/21�@�ǂ����W�����N�܂̃_�C�I�[�h���������̂� [���W�I�H�[�f����] �Ɏ��� |

|

|

�U�@2011(H23)-05-22�@�_�C�I�[�h�̎��������Ă݂܂����B

|

|

|

�y�ʐ^�@�����z�@�W�����N�܂�����o�������g�p��g�p�����_�C�I�[�h�ƐV�K�w�������P�m�U�O

�y�ʐ^�@�����z�@�h�e�s�̃z�b�g�[�q����ԐF���j�����A�����A�`�u�b��o���_����ΐF���j�����Ń_�C�I�[�h�������Ă݂�B

�y�ʐ^�@���E�z�@���̂܂����������ʂ������Ă��� |

|

|

�@�e��_�C�I�[�h |

|

�������@�`�u�b�d�����蒆 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@

|

�_�C�I�[�h�̖��̂Ȃ� |

�V�i/���Õi |

��������R (��) |

�t������R (��) |

�@��/��Ȃ� |

�`�u�b�d�� |

�@�@�@���l |

| 1 |

�P�m�U�O�@����1 |

�@�g�p�� |

�@�@�@450 |

�@�@�@200k |

�@�@�@�� |

�@�@-6V |

|

| 2 |

�P�m�U�O�@���̂Q |

�@�V�i |

�@�@�@500 |

�@�@�@100k |

�@�@�@�� |

�@�@-6V |

|

| 3 |

�W�����N�܂̕i�@�F |

�@���Õi |

�@�@�@500 |

�@�@�@300k |

�@�@�@�� |

�@�@-4.7V |

|

| 4 |

�W�����N�܂̕��@�a�Q |

�@5/15��O�i�H |

�@�@1,200 |

�@�@�@�@7k |

�@�@��Ȃ� |

�@�@-0.3V |

|

| 5 |

�W�����N�܂̕��@���� |

�@���Õi |

�@�@�@800 |

�@�@�@���ɋ߂� |

�@�@�@�� |

�@�@-4V |

|

| 6 |

�W�����N�܂̕��@�����@1 |

�@�V�i |

�@�@�@400 |

�@�@�@���ɋ߂� |

�@�@�@�� |

�@�@-4V |

|

| 7 |

�W�����N�܂̕��@�����@2 |

�@�V�i |

�@�@�@700 |

�@�@�@���ɋ߂� |

�@�@�@�� |

�@�@-3.7V |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�S�Ԃ̃_�C�I�[�h�ȊO�A�Ⴂ�Ȃ���`�u�b�d�����������Ă���B�ǂ�ȃ_�C�I�[�h�ł����g�Ɏg����B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2011-05-24�@�y����(���̎���������Ηǂ�����)�z

�P�@�s�����̏������m�F���邱��

�Q�@�_�C�I�[�h�̐����@�\�̊m�F�����R�����W�ł����̂Ō������ɔj�Ă����H�B

�@�@�@�莝���̃e�X�^�[�͒�R�~�P�����W�̑���d����15mA�B�~�P�O�����W��1mA�B�E�E�E�E�P�T���`�ł͔j�ꂽ�Ƃ͎v���Ȃ����B

�R�@RF/IFgain���i���Ă������ۂ��́A�`�u�b�d�����Ⴏ��Γ��R�A���ӎ���gain���ő�ɂ���͂��B

���܂̂Ƃ��뎎�����Ă��邪�Ǐ�͏o�Ă��Ȃ��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�y�Q�l�z |

|

|

�y�ʐ^�@�����z�@�莝���̓h�����������Ȃ������̂ŁE�E�E�E�E�E

�y�ʐ^�@�����z�@������莝���̃S���������t������B���莞�͑����P�{���A�P�{�j������قǂ̗����Ռ��̍��Ղ��������B

�y�ʐ^�@���E�z�@���Y�̂n�d�l�i���qeali���������@�c�w�|�P�U�O�@

|

|

|

�J�o�[����t�� |

|

��̎��t�� |

|

����́@�qeali���������@�c�w�|�P�U�O |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�\���b�h�X�e�[�g�ʐM�@�^��M�@�@���^�E�y�ʁA�ȃG�l |

|

|

�y�ʐ^�@�����z�@TRIO R-300�@�@�w�i�̃p�\�R�����j�^�[���t���ɂȂ��Ă��܂��i�@�}�j�A���L

�y�ʐ^�@�����z�@KENWOOD R-2000�@�}�j�A���L

�y�ʐ^�@���E�z�@�qeali���������@�c�w�|�P�U�O�@�̃v�����g��B�z���}�Ƃ���̊�Ȃ̂ʼn�H���ǐՂ��₷���B�}�j�A���L

|

|

|

TRIO R-300 |

|

KENWOOD R-2000 |

|

�qeali���������@�c�w�|�P�U�O�@�̓��� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�y�ʐ^�@�����z�@Lafayette BCR-101�@�n�d�l�ō���Ă�������B�}�j�A���L

�y�ʐ^�@�����z�@KENTEC BCL-1�@�������B�@(�S�I�[�i�[���_�C�A�����C�g��F�Ɍ������Ă���)�@

�y�ʐ^�@���E�z�@���@�킨���Ȃ��郁�C���o���R���V���t�g�B�c�O�Ȃ��珊�L���Ă���BCL-1�͋Ȃ����Ă��Ȃ������B

�@�@���̌Z���M�@�̉�H�͂��̂������Â��Ă�B���ʋ@�\�I�ɂ͂������� (����A�����ς�) �l���Ăق��������B�}�j�A���L

�@�@�����̐V�Z�p�����ʃv�����g������̗p�����܂ł͗ǂ��������X���[�z�[�����H���ĂȂ��̂ő��̃T�C�g�ł̓W�����p�[���̐X�B |

|

|

Lafayette BCR-101 |

|

KENTEC BCL-1 |

|

�o���R���̎����Ȃ��� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

|

|

|

2011(H23)-09-10�@���g���J�E���^���������܂����B

�f�s�ǒʐM�@�^�S�o���h��M�@�@�̉t���\�����Â��ď������̂Łh���l�̂����f�s�ǒʐM�@�^�S�o���h��M�@�h�ƌ��� |

|

|

�y�ʐ^�@�����z�@�����O

�y�ʐ^�@�����z�@�f�s�ǒʐM�@�^�S�o���h��M�@�̉t���\���̎��g���J�E���^�B�Â��ď������̂Ō���B

�@�@�@�t���\�����������ʃp�l���̉��ɂ��肵�����o�b�N���C�g�����ʂ��������Ɍ���B

�y�ʐ^�@���E�z�@������

|

|

|

�����O�@�@�k�d�c�\���̂��� |

|

�����O�@�t���\�� |

|

������@�k�d�c�\�� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�y�ʐ^�@�����z�@�t���\���Ɍ����B����͉̂䖝

�y�ʐ^�@�����z�@�N�����@�q���������e�b�@�q�P�D�Q�P�@

�y�ʐ^�@���E�z�@���M���ʓd���@�|�S�T�O�j�����@-455���g���ƂȂ�ׂ����ȁH�@�P�ʂ́h�j�����h�͐ق��B�@�h���g���h�ɂ��ׂ��B

|

|

|

������@�t���\�� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|