藤森照信に遭遇した日

|

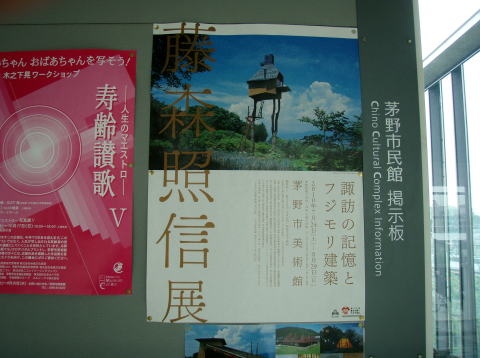

茅野市の美術館ができて30周年ということで、今年は地元出身の建築家藤森照信の特別展が企画されている。情報を聞きつけて詳細をホームページで調べてみると、これがすごく盛り沢山なプランで、本展の他に講演会あり、ギャラリートークあり、建築作品の見学会あり、そしてまたワークショップありの、夢のような内容なのだった。 |

|

藤森照信との出会いは、なんといっても路上観察学会だった。「超芸術トマソン」という本があり、赤瀬川原平や南伸坊ら超ビッグネームが執筆した見立てによる高品質なエンターテインメントなのだが、その母体は路上観察学会だという。その会長が何を隠そうこの藤森照信なのだ。そのころ、この人物に関してはその程度の知識しか無かった。でも路上観察という、時代とともに失われ行く、何気ない風景や事物に意味を見出し、写真に記録し題名をつけて分類化し愛でる、という遊びにはとても共感したし、それに関わる学会メンバーについてもその著作が気になったりした。その後も、藤森照信本人は大真面目な東大の西洋建築史教授だということや、擬洋風建築や看板建築の研究の第一人者だということを知ったり、ということはあったのだが、長野県出身だということや、実際に設計した建物があるということはごく最近知ったことだ。 昨年、隣の市へ講演会にきたときは、聴講して、帰り際に会場から出てきたご本人に出くわし、写真を撮らせてもらったこともある。 |

|

ご実家のある茅野に「神長官守矢資料館」という建築作品があると聞いて、見学に行ったことがある。鉄筋コンクリート造りながら、外観は地元産の自然素材で覆い、御柱のモチーフもあり、内部は昔行われた諏訪大社に関わる神事の再現や神長官家に伝わる古文書の展示で、裏にある古墳や近くの諏訪大社上社もあわせて、諏訪の古代の雰囲気を感じることができた。雨の日だった。 さて、今回の企画展及びそれに付随する関連行事だが、茅野に住んでいるわけではないので、どんなに面白そうでもすべての催しに参加するのはムリだ。ファンとしてはどうしても見逃せないものを選び出さなければ。学会メンバーが勢ぞろいする物件品評会はメインイベントなので、外せないとして、とりあえず口開けの、イラストレーターでエッセイストの林丈二氏と二人でやる路上観察レクチャーは参加しておきたい。こうして今回の茅野行きが決定したのである。 |

|

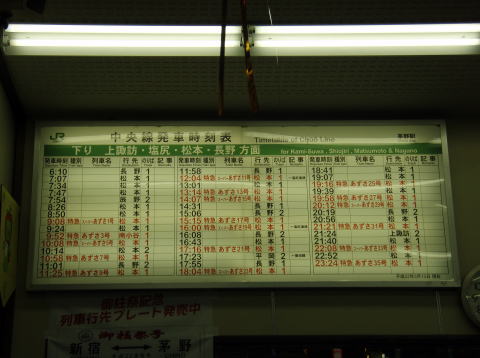

茅野ってどこ、というところからなのだから、素人は恐ろしい。電車で行くしかないんだろうけど、電車なんて何年ぶりだろう。とりあえずネットで時刻表と料金をチェック。講演会の開始は午後2時だが、整理券の配布が朝の9時からなので、それに間に合うように行くには、直近の駅から7時45分発の電車に乗らなければならない。雨模様の中、自転車で出かける。 並んだ人たちに、みなさんお昼はどうされるんですかと聞くと、地元が多いのか、自宅に帰る人が多い感じ。駅前で昼食はとれそうだが、それにしても時間がありすぎる。最初、始めての茅野の町をぶらぶらしていれば5時間くらいあっという間、などと考えていたのだが、何しろ天気が悪い。朝は雨模様だったのが、今9時を過ぎてみると本降りになっている。まず、雨傘を買う。 |

|

| 駅ビルの案内所で近辺の地図をもらって、ベンチに腰掛け今日の予定を検討する。歩いていけるところで、時間までに帰ってこれて、そのあとの講演会に支障の無いところ・・・諏訪大社の上社は行けそうだが、短時間で見切れるボリュームではない。ん、神長官守矢資料館、歩いて40分か。前は自宅から車で直行だったので、茅野駅から歩くのは初めてだが、なんとかなりそう。だめなら途中で引き返せばいいんだし。で、割と気楽に歩き始めた。 |

|

途中で、カレーパンとコーヒー牛乳を購入、これが今日のランチだ。これ以上の組み合わせは無いというゴールデンコンビネーション、安く上げたもんだ。でも食堂に入ることを考えれば、時間の節約にもなる。もらった地図が簡単な概略図だったので、縮尺がいいかげんだったらどうしよう、と思いながら歩いていくと、案外正確に記してあって、感覚どおりに目的地に着いた。見覚えのある、「神長官守矢資料館」の看板を見つけて、一安心。雨もちょっと小降りになったし。で、早速建物に入ろうとしたそのとき、俄かには信じがたい光景に出くわしたのだった。 「先生、写真一枚、いいですか?」 いいですよと、去年と同じように、はにかみながら微笑んで下さった。

|

|

内部を見学し資料を買い求めたりしながら、館長さんにいろいろお話を聞くことができた。今年東大を退官して工学院大学の教授に就任したこと、以前来た時にいた館長さんは藤森照信の実父であったこと、ご実家はこのすぐ近くで、そのお父さんもまたお母さんもご健在だということなど。なんという贅沢なひとときか。ほんとうにここにきて良かった。 さて、講演会場へ引き返す。いまさっき自分の作品の前で微笑んでいた先生が、こんどは壇上でどんな話をされるのか、この流れにはワクワクする。 講演は、路上観察学会の創設当時のいきさつから始まり、その後スライドで写真を見ながら優良物件のおさらいや、林丈二氏発見の新規物件など、非常に濃い内容が続いた。特に雨水の始末の仕方など、これから雨の日には絶対チェックしてしまうような興味深い話もあり、その独特な世界を堪能したあと、質問タイムになった。 この質問タイムが、とてつもなく多種多様でいて専門的で、さすがフジモリファンは一味違うなと、しかもそれぞれの質問に講師のお二人は大変丁寧にお答えくださり、みな大満足、といった感じだった。建設大臣になって下さいとの質問に、私は大臣じゃなくて王様がいいな、なんて答えもあって楽しかった。ただ、ひとつだけ別の意味で面白い質問があった。 「路上観察というと、やはり『○モリ倶楽部(某民放の有名長寿番組)』を連想しますが、そこからの発想はあったんでしょうか」

|

|

|

というのがその質問だった。藤森氏が否定した後、林氏もやんわり、自分たちの学会創設をうけて民放のディレクターが企画したのでは、という意味のことを述べたが、別の質問者が、でも、実際『○モリ倶楽部』と同時期だった、と重ねて聞くと、藤森氏が気色ばんだ。 ふつうの、大人の対処の仕方は、「よく言われるんですが、そんなことないんですよ、あっはっは。」じゃないだろうか。民放がらみで、よっぽどいやな目にあったのだろうか、と想像させるようなひとコマだった。藤森照信の人柄の一端を垣間見た気がした。その気持ち、トテモヨクワカル。 2時から始まった講演会は、質問タイムも含めてなんと3時間続き、予定の電車を乗り過ごしたので、その後茅野の駅前をもう一巡する時間がとれた。今年は御柱イヤーだったのだが、テレビで観戦した木落し坂も、川越しに見ることができた。路上の物件(のようなもの)も、少しだけカメラに収めることができた。 諏訪地方全体がそうなのかも知れないが、茅野は見所、感じどころの多い町だと思った。今後のフジモリ関係のイベントはもちろん、たびたび訪れてみたい、と思わせる場所だ。縄文時代からの神が住む町。今回、尖石には行かれなかったが、縄文のビーナスをかたどった人形焼をお土産に、帰路についた。 |

戻る その2へ進む |