稲倉城(しなぐら)は浅間温泉稲倉部落の背後にある山城で、その麓に居館の跡をとどめている。 この城は室町時代のはじめから戦国時代末期の天正11年まで浅間郷の領主であった赤沢氏の本城であった。 赤沢氏は、甲斐源氏の流れをくむ小笠原氏の分れで、初代清経が伊豆国田方郡赤沢郷の地頭となり、所の名を取って赤沢氏を称した。 赤沢氏がこの地に来たかは諸説あるが、ひとつには鎌倉時代に浅間郷の地頭となった北条氏の代官として入ったとする説、また、井川に入部した小笠原氏が執権北条基時の知行地を没収し、家臣である赤沢氏を配したとする説がある。いずれにせよ建武年間のことである。 赤沢氏は1548年の塩尻峠の戦いでは小笠原氏を裏切って武田方につき、小笠原氏の敗戦を決定づけた武将であり、その後も武田の一翼を担った武将である。 赤沢氏は武田氏滅亡の後小笠原貞慶に府中から北の嶺間地域平定の拠点として苅谷原城を任されたのを機に、塔原城主海野三河守、小岩嶽城主印旛守らと謀叛を企てたが発覚し、切腹を命じられた、天正11年(1583年)2月12日の事である、この年秀吉が大阪城に入っている。 図と文章は図説松本の歴史(郷土出版より) |

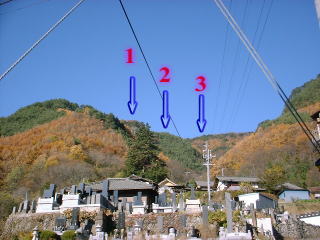

稲倉の集落より北方に三つの嶺を加工して作られたようです。番号1.2.3の嶺です。 |