| 松本城本丸庭園内ガイド |

| 目次のページに戻る |

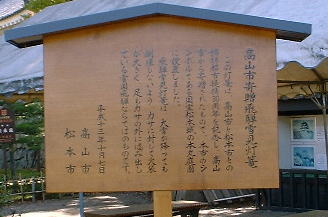

| さて黒門を通りぬけました。左をご覧下さい、宇宙つつじの看板とちょっと枯れっぽい植物があります。日本人初の女性宇宙飛行士 向井千秋さんが、1994年7月スペースシャトル「コロンビア」で宇宙飛行した際に、出身地の群馬県館林市の要望で機内に持ち込んだツツジの種子から育ったツツジだそうです。 松本城と『宇宙ツツジ』の関係は松本市が「花いっぱい運動」の発祥の地であり、平成12年4月26日、館林市で開かれた「第43回全日本花いっぱい大会」に出席した松本市長に「宇宙ツツジ」の苗が贈られ、平成12年5月松本城本丸庭園内に植樹されました。 |

|

||

| 横にあります石灯籠は松本城主水野忠直が、徳川第4代将軍家綱の尊前(寛永寺)に寄進した石灯籠です明治以降の旧物破壊の中で崩されていたものを、昭和年代に松本城内に移されたものです。それにしても明治以降の破壊が無かったらと今更ながら思います。松本城天守だけでも残せたのは実に賢い選択だったと思います。 |  |

||

平成13年10月7日に松本の姉妹都市高山市より提携30周年を記念して雪見灯篭が贈られました。雪の多い地方独特の風情のある格好ですね。 |

雪見灯篭 |

||

| 右手を御覧ください、この石に刻まれた二名の彫刻は松本城を救って現在にまで保存させた恩人です。 明治初年松本城の建造物取壊しが進む中で、同5年(1872年)には天守が競売にかけられ、235両余で落札されました。北深志横田町の戸長であった市川量造は、地元松本はもとより、東京や京阪にまで足を運んで資金を募り、天守を買い戻しました。そしてこの天守閣で、明治6年から同9年まで5回にわたって博覧会を開催し、その入場料の収益金を買戻し資金の一部に充てました。こうして天守は破却を免れたのです。 松本中学校長小林有也は、明治末年に至って荒廃がいちだんと進んだ松本城天守を憂え、その修復保存に努めました。 明治34年(1901年)、時の松本町長小里頼永らとともに「松本城天守閣保存会」を発足させ、資金調達に奔走するなど、明治修理(明治36〜大正2年)の中心になって活躍して、天守を倒壊の危機から救いました。 |

|

||

| 右手のこの建物は松本城管理事務所とその売店です。 この建物のある場所は江戸時代には馬小屋があったらしいです、それと庭園の北側には東西に馬場があったそうで、本丸の中にこのような施設があるお城は珍しいとのことです。 |

|

||

| さて松本城天守正面が見える位置まできました。 この本丸庭園のちょうど真ん中へんに瓦で線引きがしてあります、これは城主の住まいであった本丸御殿があった位置を示しています。随分大きな建物であったことが解ります、あいにく1724年正月に台所からの出火により焼失、その後再建築は成されず現在に至っています。その後城主の住まいは二の丸御殿に移されますが、プライベートな御殿は三の丸の辰巳御殿があります、江戸時代の城主は参勤交代で江戸詰めをせねばならず、転勤族、出張族みたいなものだったのでしょう。 |

|||

| 庭園北西の一角は牡丹の庭になっています。小笠原牡丹と呼ばれる白い一本があるはずなのですが、ここ数年のうちにどれだか、ゆうさんには判らなくなってしまった、もしかしたら絶えてしまったか。。。 小笠原牡丹とは1550年甲斐の武田軍がこの一帯に進行してきた時、林城主であった小笠原長時が大切に育てていた牡丹の木が戦火で荒らされるのを憂いて近くの里山辺の兎川寺の和尚に頼み移植しました。和尚は、里山辺の久根下氏にそのぼたんを株分けして守るよう頼みました。久根下家では今日まで大切に守ってきています。昭和32年11月天守解体修理完成後の松本城本丸庭園内へその一株が移されました。これが「小笠原ぼたん」です。 その後武田氏が松本一帯を33年間支配をするのですが1775年の長篠の戦いで織田,徳川の連合軍に敗れてからその勢力は急激に衰え小笠原氏は33年後に旧地を回復します。 |

どの牡丹が小笠原牡丹のオリジナルのでしょうか、いずれにしろ5月の牡丹畑は一見です。 |

||

| さて右前方に見えます桜の木は駒つなぎの桜と呼ばれています。慶長の初め、松本城天守がほぼ完成した後、熊本城主の加藤清正が松本城を訪れたと言われています。父の石川数正と同様豊臣の臣下として親しい間柄であった松本城主石川康長は、心を込めて歓待しましたが、出発に際して引き出物として駒(馬)を贈ることとしました。石川康長は2頭の駒を引き出して清正にどちらか一頭をを引き出物として差し上げたいと聞きました。2頭のうちの1頭は見た目は駿馬でしたが、気質が荒く暴れ馬で、はなはだ乗り心地がよくない駒でした。もう1頭は外見はお粗末でしたが、乗り心地の至ってよい駒でした。廉長の気持ちでは、清正がどちらを選ぶかと興味深々で、出方次第によってはからかってやろうと思っていたのですが、さすがは清正、康長の心を見抜いたのか、「貴殿の目利きで選んだ駒を、また我らの目利きで選ぶのは申しわけない、折角の御厚志に甘えて、無遠慮ながら2頭とも頂戴致します。」と言って、さっさと駒2頭を引いて帰ってしまったというのです。この時に駒をつないだ木がこの枝垂(しだれ)桜と言われています。なお現存の物は二代目という事です。 それでは次はお城模擬ガイドへどうぞ |

|