ST管5球スーパーラジオの組立 |

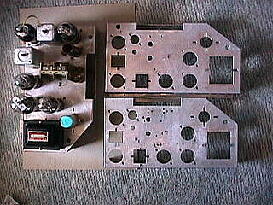

【写真 下左】 昔の教材用シャーシです。真空管ソケット、IFT、電源トランス等の穴が加工されています。

左端のシャーシに部品を仮置きしました。右側のシャーシの穴と見比べてください。

|

| 5球スーパー用シャーシ |

|

|

|

1、下側の四角くて黒いのが電源トランスです。

2、頭が青いのはブロックコンデンサー。

[電解コンデンサ]、[ケミコン] ともいいます。

3、左上の二本ある四角いのがIFT [中間周波トランス]。

4、シャーシには穴が無いけど付いているのがバリコン。

5、5本の真空管 |

|

|

|

部品取付。取付場所はもちろん取付方向にも注意します。

[5球スーパーシャーシ] は真空管(ST管)のピンを考慮してあるので部品の取付位置や方向は限定されます。

○ ラジオ回路は単に回路図のとおりハンダ付けしても駄目です。それなりの約束ごとがあります。

原則は、

① 入力側と出力側は近づけない。近づけると、出力側から漏れた信号が入力側に回り込み発振します。

② 高周波回路の配線は短くする。

③ 他の回路の影響を受けないように又他の回路に悪影響を与えない。

④ バリコン、アンテナコイルは取付前に配線をハンダ付けしておきます。

⑤ 中間周波増幅管6D6はシールドケースの台をソケットと一緒に取り付けます。

(下の左端の写真で6ZDH3Aのソケットに台が見えます。シールドケースは6D6は必須ですが

6ZDH3Aは必ずしも必要ではありません)

⑥ バリコンの羽の間隔は微妙です。ちょっと触れただけで曲がってしまいます。完成するまで羽は閉じておきます。

もし羽を曲げてしまいますと修正は難しいです。

⑦ ブロックコンデンサには取付金具があります。シャーシ側にアースラグも取付ます。

コンデンサ本体と取付金具も締め付けます。

ブロックコンデンサにはE端子が無くケースがアース端子になっている物もあります。

⑧ 玉子型のアースラグも真空管ソケットと共締めします。(このような真空管ソケット・バリコンの留めネジは強く締め付けできないため本来アースとしては不適当です。またアースラインを引かずアースラグが個々に付けられているだけは避けてください。)

ハンダ付けは当然シャーシをひっくり返します。安定に保持します。

① 一番重たい電源トランスに段ボールを巻きつけて荷重を支えます。

② IFTにも牛乳パックを被せるか、セロテープの巻枠などで調整ビスに荷重をかけないようにします。電解コンにはラップ等の芯を使います。

③ 全体を高さを調整をします。浅く切った段ボール箱に入れます。

アンテナコイル、バリコン、IFTの調整ネジに無理な力が架かっていないようにします。

|

【写真 下左】 部品取付。

【写真 下中】 真空管をセット

【写真 下右】 ハンダ付け

|

| 部品の取り付け |

真空管をセットしてみました |

このようにしてハンダ付けする |

|

|

|

|

|

|

ハンダ付けを始める前に部品の取り付けを確認します。間違いなければ"実体配線図"を書きます。

特に注意する箇所は

① 真空管のソケットの方向。ST管は二本の太いピン穴が並んでいます。このピンがヒーターです。

真空管ピン接続図から1番ピンにマーキングしておきます。

私は経験ありませんが、真空管ソケットの二枚あるベーク板のうち一枚が180度反転した例があったそうです。

② IFTピンは、P、B、G、Fの4端子あります。プレートとP端子の配線は最短にします。

IFTaのG端子はケース上の穴から線が出ています。この線に"グリッドキャップ"をハンダ付けして6D6の頂部の第一グリッド端子にはめ込みます。

③ ハンダ付けはリード線を初めにします。抵抗、コンデンサはリード線ハンダ付け後にします。

中継ラグ端子は下穴にリード線、上穴に抵抗・コンデンサをハンダ付けします。

④ 抵抗・コンデンサの配置はできるだけ真空管ソケットの上を避けます。

これは、真空管の電圧を測りやすく、混み合わないためです。

実体配線図の書き方は実体配線図を参考に好いた方法でかまいません。

ハンダ付けを済ませてから取付位置の修正は大変です。よく確認しましょう。

参考書、解説書にも実体配線図や実物写真が掲載されています。見ながらハンダ付けするのは楽ですが、是非自分で書いて見てください。万が一誤配線などのトラブルの解決の助けになります。更に、実体配線図(又は組立後の実機)から回路図を書いてみます。

実際同じ部品構成のラジオを5台作られた方がいました。5台全て鳴らなかったりのトラブルの修理を依頼されました。誤配線までいたらず配線忘れもありました。実機の配線図を書くのは勉強になります。

|

配線・抵抗・コンデンサのハンダ付け

ハンダ付けを始める前にもう一度確認します。

① 真空管ソケット、IFT等の部品の取付位置と方向はよいですか。

② バリコンの2端子とアース端子には余裕をみて10cmほどのリード線をハンダ付けしてありますか。

アンテナコイルは製品により端子位置が違いますが、通常アンテナコイルはコイルの上端にあります。

このコイルではバリコンの上部端子をアンテナコイルのG端子、バリコンの下部端子から6WC5のG3に接ぎます。

2連バリコンの各端子は色違いのリード線を使います。

③ アンテナコイルの下部端子も取り付け後のハンダ付けはしにくいので、予め余裕をみた長さのリード線をハンダ付けしておきます。ここも色違いのリード線を使います。

④ IFTaの上の穴から中間周波増幅管6D6のG1へ接ぐリード線が出ていますね。もちろんグリッドキャップという名の端子が付いていますね。

では、シャーシをひっくり返して段ボール箱に慎重に収めます。電源トランスに段ボールなどで荷重を支えること、IFT、アンテナコイルに無理な力がかからないように注意します。アンテナコイルの巻線も細いので注意してください。

部品の高さが不揃いなのでラップ芯などを利用します。私は、ホームセンターで市販されているコルク材や発砲スチロール片を使っています。 |

初めての方はハンダ付けの練習をします。火傷に注意!!早く作りたいと逸りますがここは落ち着いて。

火傷はハンダ鏝先端、溶けたハンダ、ハンダ付け直後の端子などにご注意

電子部品は熱に弱い部品です。トランジスタほどではないですが不用意な過熱は部品が壊れます。

ハンダ付けをする端子に一本だけの線のハンダ付けする箇所は容易ですが、三、四本の線を一箇所にハンダ付けすることもあります。複数の線を一本づつハンダ付けすることは駄目です。まとめて、一回でハンダ付けします。このような箇所を理解するために実体配線図が役立ちます。

先ず、万一失敗しても修正も容易な一本の線だけハンダ付けする箇所をしてみます。

(解説書などの書籍では、"アースライン線から始めます"と書かれています。アースラインは単線のスズメッキ線を使いますが、この単線のハンダ付けは意外と難しいです。慣れればアースラインから始めます。更に、抵抗・コンデンサのリード線はこのスズメッキ線ですので、この後のアースラインのハンダ付けで単線のハンダ付け法に慣れてください)

1 整流管80BKのヒーター端子①番ピンと電源トランスの5V端子の片側にハンダ付けします。

① リード線色は高電圧の+Bの回路なので赤色です。

② リード線を切ります。

③ リード線両端の5mmほどビニール絶縁を切り取ります。ワイヤーストリッパを使います。ワイヤーストリッパが無いときは芯線を切らないように慎重に。

④ 先端の芯線を軽くヨジリます。

⑤ ハンダ不良にならないように芯線をハンダで固めます。ハンダメッキといいます。

⑥ ハンダメッキしたリード線をハンダ付けします。

ハンダ鏝は過熱気味になります。鏝先が熱すぎるとハンダが垂れてしまいます。専用の水を浸したスポンジなどで

鏝先を冷やします。

2 実体配線図を見ながら同様の一本だけ接がる箇所のハンダ付けをします。

3 ハンダ付けをした回路は実体図または回路図にハンダ付けのマーキングをします。

数箇所のハンダ付けをしてある程度様子がわかりましたら、"アースライン"のハンダ付けをします。

|

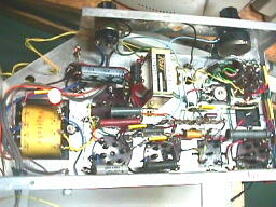

【写真 下左】

【写真 下中】

【写真 下右】 |

| シャーシ内部 |

試聴中 |

真空管のヒーター |

|

|

|

|

|

|

|

| 完成 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|